第一作者简介: 刘建中(1966—),男,研究员,主要从事金矿地质勘查与研究。Email:2825364825@qq.com。

水银洞金矿作为滇黔桂“金三角”地区发现的全隐伏超大型金矿床,累计查明金资源量260.45 t,矿体埋深在150~1 400 m之间,矿床金资源开发利用已有十余年历史,目前矿区仍处于外围和深部勘查阶段。通过对近年来矿床勘查、开发利用和综合研究成果进行总结,系统阐释了矿床地质特征、成矿流体性质、成矿物质来源、矿床成因及控矿因素、成矿机制及成矿模式、找矿标志及找矿模型,丰富了以层控型全隐伏水银洞金矿为代表的黔西南卡林型金矿成矿理论,为实现区内金矿找矿突破提供理论支撑。

As a blind super-large gold deposit, Shuiyindong gold deposit is located in the gold triangle area of Yunnan, Guizhou and Guangxi, with the reserves of 260.45 t and burial depth between 150 and 1 400 m. Shuiyindong gold deposit is still in the peripheral and primary exploration stage, although it has a development history of over 10 years. The authors systematically summarized the geologic characterizations, fluid properties, ore-forming material sources, metallogenetic causes, metallogenetic factors, metallogenic mechanisms, metallogenic model and ore-hunting evidences and models, through exploration, exploitation and comprehensive research. The results can help enrich the Carlin-type gold ore-forming rule, which can be represented by Shuiyingdong blind gold deposit, and provide theoretical support for ore exploration breakthroughs.

水银洞金矿床位于贵州省贞丰县城北西直距20 km处, 隶属贞丰县小屯乡、长田乡和兴仁县回龙镇。基于紫木凼金矿床勘探成果, 105地质大队于1994年开展成矿预测, 1995年钻探验证发现隐伏(埋深150~300 m)金矿床(中矿段, 54 t); 2005年根据建立的成矿模式, 开展了新一轮大尺度(160-320-640 m× 160 m)、大面积(8 000 m× 1 000 m)、大深度(600~1 420 m)成矿预测和钻探验证, 发现了东矿段、西矿段、雄黄岩矿段、簸箕田矿段和纳秧矿段, 水银洞成为全隐伏(埋深150~1 400 m)的超大型金矿床, 截至2015年10月, 累计查明金资源量260.45 t, 2011年以来, 新增177.41 t, 取得贵州金矿找矿的历史性突破 。

区域位于扬子陆块与华夏陆块2个一级构造单元交汇部位的兴仁— 安龙金矿带[1]。出露地层为泥盆系— 三叠系, 以三叠系广泛分布为特征, 二叠系次之, 泥盆系和石炭系则仅见于少数背斜核部。区域内岩浆活动不强烈, 出露地表的岩浆岩主要是晚二叠世大陆溢流拉斑玄武岩— 峨眉山玄武岩和少量零星分布的、与玄武岩同期、同源的岩床状次火山岩(辉绿岩)(图1)。

黔西南地区拥有水银洞、紫木凼、泥堡、烂泥沟、戈塘、板其、丫他、大麦地和架底等一大批金矿床, 是滇黔桂“ 金三角” 重要的组成部分。区域上主要的内生矿产有金、汞、锑和铊。以金矿最具特色, 且分布最广, 水银洞金矿床为典型代表。

| 图1 滇黔桂“ 金三角” 地质简图[1, 2, 3] 1.元古宇— 震旦系; 2.古生界; 3.三叠系; 4.花岗岩体; 5.深大断裂; 6.金矿床(点); 7.金矿带边界①.弥勒— 师宗深断裂; ②.南丹— 昆仑深断裂; ③.个旧— 宾阳深断裂; ④.开远— 平塘深断裂; ⑤.紫云— 垭都深断裂; ⑥.普定— 富宁深断裂; ⑦.右江深断裂; ⑧.文山— 广南— 富宁深断裂; ⑨.晴隆— 册亨深断裂; ⑩.小江深断裂Ⅰ .兴仁— 安龙金矿带; Ⅱ .册亨— 望谟金矿带; Ⅲ .晴隆— 罗平金矿带Fig.1 Geological sketch map of gold triangle area in Yunnan, Guizhou and Guangxi[1, 2, 3] |

出露及钻遇的地层有二叠系中统茅口组(P2m), 二叠系上统龙潭组(P3l)、长兴组(P3c)、大隆组(P3d), 三叠系下统夜郎组(T1y)及永宁镇组第一段(T1yn1), 另见零星分布的第四系。

主要发育EW向、SN向和NE向3组褶皱-断裂构造。灰家堡背斜、构造蚀变体(SBT)及背斜轴部附近的F105、F101是金矿主要控矿构造。叠加的NE向构造主要控制了矿田内汞矿和铊矿产出, SN向断裂构造为成矿期后构造(图2)。

| 图2 灰家堡金矿田地质简图[2, 4] 1.永宁镇组; 2.夜郎组; 3.长兴组+大隆组; 4.龙潭组; 5.地层界线; 6.正断层及编号; 7.逆断层及编号; 8.性质不明断层; 9.背斜轴; 10.向斜轴; 11.金矿床; 12.金矿点; 13.汞矿床; 14.汞矿点; 15.铊矿床Fig.2 Geological sketch map of Huijiabao gold ore field[2, 4] |

SBT为茅口组和龙潭组或峨眉山玄武岩组(P3β )之间区域构造作用和低温热液蚀变作用的综合产物; 角砾状构造发育, 角砾大小悬殊, 成分复杂, 角砾包含了茅口组灰岩, 龙潭组粉砂岩、黏土岩、煤, 或峨眉山玄武岩、沉凝灰岩; 厚度为0~70 m; 为跨时的地质体[4, 5, 6]。

矿体主要产出于灰家堡背斜核部附近的二叠系龙潭组硅化生物碎屑灰岩和SBT中, 碳酸盐岩中的矿体赋存于背斜轴向两冀500~800 m范围内, SBT中的矿体赋存于背斜轴向两冀800~1 500 m范围内, 为全隐伏的“ 层控型” 为主、“ 断裂型” 为辅的超大型金矿床, 目前控制金矿体300余个。

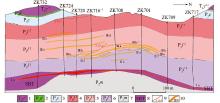

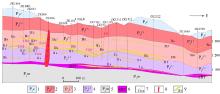

主要矿体呈层状、似层状、透镜状产出, 矿体产状与岩层产状一致, 空间上具有多个矿体上下重叠、走向上具波状起伏、沿背斜轴向东倾没的特点[2, 4, 6, 7, 8, 9](图3、图4)。碳酸盐岩中的Ⅲ c、Ⅲ b、Ⅲ a、Ⅱ f矿体和产于SBT中的Ⅰ a矿体为主要矿体, Ⅲ c、Ⅲ b、Ⅲ a和Ⅱ f等矿体集中产出于龙潭组中部60 m范围内。

| 图3 水银洞金矿床7勘探线剖面图[7, 8] 1.夜郎组第一段第一亚段; 2.大隆组; 3.长兴组; 4.龙潭组第三段; 5.龙潭组第二段; 6.龙潭组第一段; 7.茅口组; 8.构造蚀变体; 9.断层及编号; 10.金矿体及编号Fig.3 No.7 exploratory profile of Shuiyindong gold deposit[7, 8] |

| 图4 水银洞金矿床纵剖面图[2, 4] 1.长兴组; 2.龙潭组第三段; 3.龙潭组第二段; 4.龙潭组第一段; 5.茅口组; 6.构造蚀变体; 7.断层及编号; 8.溶塌破碎带; 9.金矿体及编号Fig.4 Vertical profile of Shuiyindong gold deposit[2, 4] |

Ⅰ a-1矿体赋存于灰家堡背斜轴部附近的SBT中, 分布于7~121勘探线, 为水银洞金矿最主要矿体, 平面呈长条状不规则多边形, 倾向北或南, 东西走向长2 700 m, 南北倾向宽200~950 m, 局部地段出现无矿天窗, 矿体平均厚度4.45 m, 平均品位4.58× 10-6, 厚度变化系数为89.46%, 厚度较稳定, 品位变化系数为93.69%, 有用组分分布均匀。金资源量69 252.08 kg。

Ⅲ c-1矿体赋存于灰家堡背斜轴部附近的龙潭组第二段中部碳酸盐岩中, 分布于311~423勘探线, 平面上呈长条状不规则多边形, 倾向北或南, 东西走向长2 200 m, 东部未圈边, 南北倾向宽60~700 m, 倾角5° ~10° , 矿体平均厚度2.18 m, 平均品位3.93× 10-6, 厚度变化系数59.72%, 厚度稳定, 品位变化系数89.67%, 有用组分分布均匀。金资源量20 517.86 kg。

Ⅲ c+1-1矿体赋存于灰家堡背斜轴部附近, 龙潭组第二段中部碳酸盐岩中, 位于Ⅲ c矿体上部5~10 m范围内, 分布于215~359勘探线, 平面上呈长条状不规则多边形, 倾向北或南, 东西走向长2 900 m, 南北倾向宽60~600 m, 倾角5° ~10° , 矿体平均厚度1.01m, 平均品位3.19× 10-6, 厚度变化系数90.70%, 厚度较稳定, 品位变化系数79.55%, 有用组分分布均匀。金资源量15 018.07 kg。

按容矿岩石的不同, 矿石类型划分为碳酸盐岩型、角砾岩型和钙质砂岩型(图5), 金以包裹金形式赋存于微细— 超微细粒黄铁矿外缘的含砷黄铁矿环带中, 属于难选冶的硫化物型矿石。

矿石结构有莓状、球状、胶状、自形晶、交代、假象和碎裂结构等。

矿石构造有星散浸染状、缝合线、脉(网脉)状、晶洞状、生物遗迹、角砾状、条纹状和薄膜状等。

金属矿物有黄铁矿、毒砂、赤铁矿、辉锑矿(偶见)、辰砂(偶见)和雄黄(偶见)。

非金属矿物有石英、白云石、方解石、水云母、绢云母、高岭石、萤石、海绿石、沸石、有机碳和变质沥青。

碳酸盐岩中仅金矿石具经济价值; SBT中的矿石除金矿石外, 银矿含量为(2.20~22.00)× 10-6, 具综合利用价值。

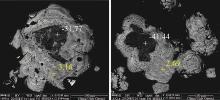

载金矿物为黄铁矿和毒砂。由于矿石中毒砂含量甚微, 因此黄铁矿为水银洞金矿中金的最主要载体。含金黄铁矿粒度主要在0.000 5~0.05 mm, 即0.5~50 μ m之间, 呈莓状、球状、皮壳状、环带状等, 环带状黄铁矿具有“ 三层式” 结构特点(图6)。

| 图6 黄铁矿的电子探针波谱砷La(a)、金La (b)和锑La (c)成分扫描图像[2] (注: 黄铁矿含有非常小的金沉淀前的黄铁矿内核, 金沉淀期的砷黄铁矿环带在中间, 和金沉淀后的黄铁矿生长表层, 显示了金与砷间的一种正对应关系, 同时表明至少有两期热液活动。锑似乎与金和砷也有正对应关系)Fig.6 Microprobe spectra scan images of the As La(a), Au La(b) and Sb La(c)compositions of pyrite[2] |

苏文超等[10]于一条含砷黄铁矿细脉(27 mm× 0.5 mm)中发现100余粒次显微— 显微自然金颗粒(0.1~6 μ m)。

容矿岩石类型有生物碎屑灰岩、生物碎屑泥灰岩、生物砂屑灰岩、角砾岩、钙质砂岩和钙质粉砂岩。碳酸盐岩中的矿体的顶底板为黏土岩及粉砂质黏土岩, SBT中的矿体的顶底板界线呈渐变, 没有明显界线。

热液蚀变主要有硅化、白云石化、黄铁矿化、毒砂化、雄(雌)黄化、辉锑矿化、辰砂化、萤石化、方解石化和滑石化等。

硅化、白云石化、黄铁矿化 “ 三化” 组合是成矿的必备条件, 矿石品位的高低取决于热液黄铁矿含量的多少。

成矿作用表现为构造-热液成矿, 根据构造、蚀变、矿物共生组合和结构构造, 划分为3个成矿阶段(表1)。

| 表1 成矿期与成矿阶段 Tab.1 Epoch and stages of mineralization |

(1)石英-白云石阶段为早期矿化阶段, 成矿以渗透交代作用为主, 形成面状硅化。

(2)自然金-黄铁矿-毒砂阶段为主成矿阶段, 期间发育了大量的具有环带结构的含砷黄铁矿和矛状、针状的毒砂, 石英主要呈细网脉状产出, 多与白云石、黄铁矿等组成脉体。

(3)雄黄-辰砂-石英-方解石阶段为成矿晚期阶段, 方解石大量出现, 以充填作用为主, 并伴有石英、雄黄、石膏等。

水银洞金矿为赋存于沉积岩中的层控卡林型金矿, 为构造-热液成矿, 具中-低温超高压成矿特点。

流体包裹体激光Raman光谱研究[7, 8, 9, 10, 11]显示, 除纯CO2相包裹体外, 其他类型流体包裹体都含较高的CH4(2 913~2 919 cm-1)、N2(2 330 cm-1)和CO2(1 285 cm-1、1 388 cm-1),

包裹体测温表明主成矿期

初步压力计算表明, 成矿流体具有很高的压力((1 000~2 000)× 105Pa), 显示了超压流体的性质。成矿流体性质主要表现为弱酸性和还原性[12, 13]。

近期开展了激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析(LA-ICPMS), 对环带状含砷黄铁矿进行了分析, 氧化还原条件敏感的V和Cr(迁移需要较高氧逸度)在环带黄铁矿核部含量较低, 而边部含量较高, 表明核部成岩期黄铁矿形成于氧逸度较低的还原环境, 成矿期氧逸度升高可能为开放环境热液增生过程[14, 15]。

(1)硫同位素研究。早期研究[12, 13]矿体和围岩黄铁矿的硫同位素组成一致, 具沉积硫特征, 是因未能区分热液黄铁矿和沉积黄铁矿所致。后对与金矿成矿相关的雄黄、辉锑矿进行了硫同位素研究[5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21], S同位素的均一化程度较高, 接近幔源S(δ 34S=0~3‰ )。近期开展了含金黄铁矿原位同位素测定, 黄铁矿内核(δ 34S=-31.77‰ ~41.44‰ )显示沉积硫特征, 含金的环带(δ 34S=2.69‰ ~3.16‰ )显示幔源硫特征[14, 15](图7)。

| 图7 水银洞金矿床含金黄铁矿原位硫同位素组成[2] 白色十字标记的黄铁矿为沉积成岩期黄铁矿; 黄色十字标记的黄铁矿为热液成矿期黄铁矿Fig.7 In situ sulfur isotopic compositions of gold-bearing pyrite in Shuiyindong gold deposit[2] |

(2)Pb同位素研究。矿石热液黄铁矿的206Pb/204Pb为17.942~18.452, 207Pb/204Pb为15.532~15.642, 208Pb/204Pb为38.158~38.729, 铅同位素组成有较大的变化, 具低μ 值的特点, 部分样品靠近低μ 值上限(9.58)。Pb主要来源于上地幔, 并有上部地壳来源铅的混合或混染[4]。

(3)稀有气体同位素研究。与成矿有关的矿物流体包裹体20Ne/22Ne值介于9.47 ~ 9.96, 平均值为9.82, 非常接近于地幔值9.8, 证实成矿流体中含有一定量的幔源组分。3He/4He比值介于0.012~1.436之间, 显示大气、壳源以及深部幔源三端元混合模式[14, 15]。

(4)碳氧同位素研究。早期开展与成矿有关的方解石C、O同位素测定中, 发现一个点落入花岗岩区[7, 18], 解读为“ 可能是偶然, 更可能是必然” 。近期开展的方解石C、O同位素研究, C主要表现为地幔碳范畴, C、O同位素投点较多地落入花岗岩区域[21, 22], 显示了成矿作用与花岗岩关系密切。

(5)年代学研究。刘建中等[7]首次测定水银洞金矿与成矿有关的石英裂变径迹年龄(60~80 Ma); Su等[12]测定与成矿有关的方解石的Sm-Nd年龄为(134± 3)~(136± 3) Ma。总体看来, 金矿成矿年龄大体处于燕山期。

根据金的赋存状态、赋矿岩性等特征, 其矿床类型属于微细浸染型金矿。根据成矿物质来源和成矿流体特征, 初步认为成矿作用与花岗岩密切相关, 成矿物质可能主要来源于花岗岩浆, 成矿流体为岩浆水、地层水和大气降水的混合。根据形成深度、压力及成矿物理化学条件, 其属于浅成低温热液型金矿。

(1)构造控矿。灰家堡背斜严格控制了水银洞金矿床的产出, 金矿体的形态与背斜形态基本一致, 赋存于背斜轴部附近800~1 500 m范围内, 由背斜核部向两翼, 金矿体则变贫变薄逐渐尖灭; SBT控制了Ⅰ a矿体的产出; 背斜核部附近发育的与背斜轴线近于平行的断裂(如F162、F163)则控制了“ 断裂型” 矿体的产出。

(2)岩浆岩控矿。区内无岩浆岩出露。近期研究认为[6, 21, 23, 24], 区内存在的隐伏花岗岩可能是区内金锑矿大规模成矿的关键, 成矿流体来源于深部隐伏花岗岩。

(3)热液蚀变控矿。硅化和白云石化是金矿成矿的先决条件, 金矿成矿与否以及金含量的高低, 取决于黄铁矿(热液期)化的强弱。没有相应的热液蚀变即没有金矿化产生, 热液蚀变强烈部位往往就是金富集部位。

(4)岩性控矿。除赋存于SBT中的金矿外, 其余主要矿体严格受碳酸盐岩控制, 金含量在碳酸盐岩中与其顶底板碎屑岩中呈突变关系。碳酸盐岩与其顶底板的黏土岩(或粉砂质黏土岩)成为金成矿的有机组合体, 它形成的良好的屏蔽障, 是形成水银洞高品位层控型金矿床(金超常富集)最直接的原因。

(5)孔隙度控矿。岩石孔隙度的多少, 决定了含矿热液的运移能力。强白云石化作用过程, 使得生物碎屑灰岩或生物屑砂屑灰岩孔隙度大量增加, 粒间孔、晶间孔、粒间溶孔广泛存在, 孔隙度3%~15%, 大大增强了含矿热液的运移能力, 同时也是金选择碳酸盐岩就位的原因。

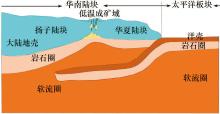

扬子与华夏古板块在新元古代碰撞拼贴形成的华南陆块, 在燕山期区域构造(太平洋板块向西俯冲)作用下, 华南陆块处于岩石圈伸展状态, 早期古构造(扬子与华夏古板块碰撞带)复活, 深部热活动加剧, 岩石圈减薄, 地壳重熔增强, 花岗岩浆上侵, 形成了大致受控于扬子与华夏古板块碰撞拼贴带的大面积低温成矿域[15, 25, 26](图8)。

| 图8 贵州西南部金锑矿成矿动力学机制示意[15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]Fig.8 Geodynamics metallogenic mechanism of gold-antimony deposit in southwest of Guizhou[15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26] |

携带Au、Hg、Sb、As、Tl的深部成矿流体在温度较高和中偏碱性条件下运移, 因压力剧降, 大量挥发分逸出, 成矿流体物理化学环境的急剧改变, 导致金、锑等成矿物质依次沉淀, 并使得金、锑富集于不同的空间位置[5]。苏文超等[10]提出了层控卡林型金矿成矿作用地球化学过程: 含铁碳酸盐溶解(去碳酸盐化)释放Fe→ 溶解的Fe2+ 硫化物与Au沉淀富集→ 碳酸盐脉形成。谭亲平[27]认为, 去碳酸盐化和硫化作用是水银洞金矿中金的主要沉淀机制; Hg、Sb、As等成矿元素常常与晚期石英 -方解石脉共生的硫化矿物产出, 流体冷却可能是它们主要的沉淀机制; 另外, 成岩期的有机质可能扮演了地球化学障(还原剂)的作用, 引起 Au、As、 Sb、Hg 和 S 形成微小的硫化矿物颗粒包裹在有机质中沉淀下来。

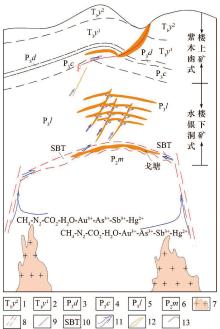

与深部花岗岩浆作用有关的富含CH4, N2, CO2和Au3+、Sb3+、Hg2+、As3+、H2O的热液, 在燕山期区域构造作用下沿深大断裂上涌至P2m与P3l(或P3β )间不整合界面时, 由于上覆P3l1黏土岩封闭阻挡, 热液沿区域构造滑脱面侧向运移(与岩石产生交代形成SBT, 局部形成金矿体或矿床, 如水银洞Ⅰ a矿体、戈塘金矿床), 背斜核部附近发育的斜切层面的断裂构造(水银洞金矿F162、F163等)或一系列节理成为成矿流体穿透一些构造封闭层(如黏土岩), 到达另外一些渗透性较好的地层— — 碳酸盐岩(这些地层上必须有封闭层覆盖)的通道, 热液向上运移过程中, 碳酸盐岩的顶底板黏土岩形成良好的封闭层阻止热液扩散而导致含矿热液沿孔隙度大的碳酸盐岩侧向运移并富集, 形成黔西南独特的层控型矿床— — 水银洞金矿, 少部分成矿流体沿背斜轴部纵向断裂构造继续往上运移, Au在断裂构造形成的有利成矿空间内与围岩发生交代富而成的断裂型矿床— — 紫木凼金矿[2, 3, 4, 5, 6, 25, 28](图9)。

| 图9 水银洞金矿床成矿模式[2, 4, 19] 1.夜郎组第二段; 2.夜郎组第一段; 3.大隆组; 4.长兴组; 5.龙 潭组; 6.茅口组; 7.花岗岩体; 8.深大断裂; 9.断层; 10.构造蚀变体; 11.含矿流体运移方向; 12.金矿体; 13.地层线Fig.9 Metallogenic model ofShuiyindong gold deposit[2, 4, 19] |

区内金矿体具有层控型和断裂型2种产出类型。

(1)层控型金矿。呈层状似层状产出, 按其就位空间分为2种形式。

SBT中的角砾岩型矿体: 产于茅口组和龙潭组或峨眉山玄武岩之间不整合面经区域构造和热液作用形成的SBT中, 区内具面状矿化特点。

龙潭组中的碳酸盐岩型矿体: 产于龙潭组不纯生物碎屑灰岩中, 具顺层矿化特点, 主要矿体集中产于龙潭组中上部。

(2)断裂型金矿。产于与灰家堡背斜轴线近平行或有小交角缓倾斜压扭性逆断层破碎带或两盘牵引膝褶带内。矿体产状与断层产状基本一致, 主要矿体产于紫木凼金矿床F1断层破碎带, 水银洞金矿床的F101及隐伏断层破碎带也有产出。

(1)构造标志。短轴状灰家堡背斜轴部。黔西南地区普遍存在的SBT及背斜构造是良好的构造找矿标志。P2m与P3l(或P3β )之间的不整合界面为区域性含矿热液运移的通道, 斜切层面的断裂构造为含矿热液向上运移的通道。背斜轴部容易形成断裂而成为深部含矿热液向上运移的通道或成矿场所。

(2)蚀变标志。与金矿化关系密切的蚀变主要是硅化、白云石化、黄铁矿化、毒砂化。硅化和白云石化是成矿的先决条件, 最终成矿与否及金含量的高低, 取决于黄铁矿(热液期)化的强弱。热液蚀变强烈部位往往就是金富集部位。

(3)地层岩性标志。海陆交互相区的龙潭组地层中, 碳酸盐岩是区内地层岩性找矿标志。特别是厚度较薄的碳酸盐岩与厚度大的碎屑岩不等厚互层的组合最为有利。

(4)地球化学标志。Au、Hg、As、Sb(Tl)元素组合沿构造轴线分布, 指示着成矿元素Au等在有利构造带的富集规律。Au与Hg、As、Sb之间往往表现为“ 不在其中, 不离其踪” 的特点[5, 6]。

成矿背景: 滇黔桂“ 金三角” 地区的黔西南二叠系— 三叠系浅海碳酸盐台地相区。

容矿岩石: 生物碎屑灰岩、生物碎屑泥灰岩、生物砂屑灰岩、角砾岩、钙质砂岩、钙质粉砂岩。

成矿环境: 低温含金溶(热)液与相对封闭的还原环境。

控矿构造样式: 穹隆、背斜或与背斜轴线近于平行的逆断层。

地质标志: 构造蚀变体(SBT)。

地球化学标志: Au-As-Sb-Hg-Tl套合最好的地段; 高锑异常或锑矿化区是锑成矿有利区, 该区金则多表现为矿化, 难形成独立金矿体。

矿床就位场所: 背斜轴线两侧附近800~1 500 m范围内或者穹隆。

地层标志: 上二叠统— 下三叠统(龙潭组— 长兴组— 大隆组— 峨眉山玄武岩组— 夜郎组)。

工程揭露位置: 层状矿体以揭露SBT进入茅口组终孔, 断裂型矿体以揭穿断层终孔。

找矿靶区: 金矿一般位于灰家堡背斜、戈塘背斜、包谷地背斜、雄武背斜、泥堡背斜、莲花山背斜; 锑矿: 碧痕营穹隆[5, 6]。

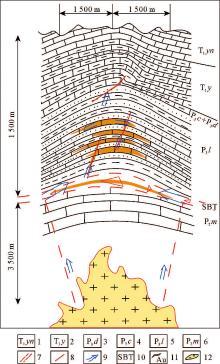

从成矿地质体、成矿构造及成矿结构面、结构类型、成矿作用特征标志等方面, 构建了找矿预测地质模型(图10 ), 具体表述如下。

| 图10 水银洞金矿床找矿预测地质模型[15] 1.永宁镇组; 2.夜郎组; 3.大隆组; 4.长兴组; 5.龙潭组; 6.茅口组; 7.深大断裂; 8.断层; 9.含矿流体运移方向; 10.构造蚀变体; 11.金矿体; 12.花岗岩Fig.10 Forcasting metallogenic model of Shuiyindong gold deposit[15] |

(1) 成矿地质体为隐伏花岗岩体(埋深3 500~5 000 m)。

(2) 成矿构造及成矿结构面。

①成矿构造主要是褶皱-断裂构造系统, 包括褶皱— — 灰家堡背斜, 断裂— — 构造蚀变体(SBT)、F101、F105、隐伏小断裂(F162 、F163等)。

②成矿结构面主要包括不整合面(P2m与P3l)、断裂面、背斜轴面、灰岩与黏土岩(粉砂岩)界面。

(3) 结构类型。

①矿体宏观特征和矿化样式: 层控型— — 赋存于构造蚀变体(SBT)和碳酸盐岩; 断裂型— — 赋存于断裂破碎带。

②成矿作用空间结构为由成矿结构面和成矿地质体构成的二元结构模式。

③成矿作用时间分为3个阶段。

成矿早阶段: 石英-白云石阶段(玉髓+石英+白云石);

成矿主阶段: 自然金-黄铁矿-毒砂阶段(自然金+黄铁矿+毒砂);

成矿晚阶段: 雄黄-辰砂-石英-方解石阶段(雄黄+雌黄+辰砂+辉锑矿+方解石+石英)。

⑷成矿作用特征标志。

①容矿地层: 龙潭组(主)、夜郎组(次)、长兴组(次次)。

②容矿岩石: 灰岩、钙质砂岩、泥灰岩。

③矿物组合: 黄铁矿-毒砂-雄(雌)黄-辉锑矿-白云石-方解石-滑石-萤石-高岭石。

④载金矿物: 黄铁矿(主)、毒砂(次)。

⑤地球化学元素组合: Au-As-Sb-Hg-(Tl)。

⑥矿体就位空间: 碳酸盐岩型矿体, 背斜核部500~800 m; 构造蚀变体(SBT)中矿体, 背斜核部1 500 m范围。

⑦矿体空间特征: 层控型矿体多层叠置。

⑧矿体埋深: 150~1 500 m。

⑨成矿年龄: (135± 3) Ma。

(1)矿床受控于灰家堡背斜和SBT, 矿体主要产出于背斜核部800~1 500 m范围的龙潭组地层和SBT中, 以层状— 似层状为显著特征。

(2)黄铁矿为最主要的含金矿物, 主要的热液蚀变为硅化、白云石化、黄铁矿化。

(3)含矿热液和构造作用的综合产物— — SBT为区域金矿找矿最重要的找矿标志。

(4)矿床类型属赋存于沉积岩中的、可能与花岗岩密切相关的浅成低温热液微细浸染型金矿。

(5)区域金-锑为同一成矿体系, 成矿的动力学机制可能与燕山期太平洋板块俯冲有关。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|