作者简介: 刘焰(1969—),男,研究员,从事青藏高原深部地质过程及其资源与环境效应的调查和研究。Email: yanliu0315@126.com。

人类巨量碳排放究竟导致什么后果,争议颇大,只有深入研究始新世以来大气CO2浓度与环境变化,才有可能正确认识未来人类自身巨量碳排放之后果。大量研究揭示出: 从始新世到渐新世末期,大气CO2浓度大幅下降,全球变冷,形成了大陆冰川; 中新世至今,大气CO2浓度在低浓度背景之下长周期缓慢下降。当前尚不清楚何种机制主导了这一变化过程,也不清楚形成大陆冰川的水来自何方。为此,从青藏高原深部碳循环、表层水循环和环境变化的角度探讨这些问题,再分析未来人类巨量碳排放之后果。青藏高原在生长、隆升过程中,通过硅酸岩化学风化、植物光合作用、陆内俯冲(深埋)、水岩反应等方式,持续将巨量大气CO2转化为富含碳元素的固、流体,封存在青藏高原新生的厚地壳之中,大幅降低了大气CO2浓度,导致了全球变冷、大陆内陆(含青藏高原,下同)表层失水变干,形成了大陆冰川。渐新世—中新世之交,青藏高原生长到改变大气环流的规模,形成了亚洲季风,大陆内陆进一步荒漠化,捕获CO2的量大幅下降,并与青藏高原内部所释放CO2的量达到了准动态平衡,这是中新世以来大气CO2浓度变化的主要机制。人类巨量碳排放彻底扭转了大气CO2浓度长周期缓慢下降的趋势,大陆冰川因全球变暖所形成的液态水不会长期停留在海洋里,而以大气降水的方式重新回到干冷的大陆内陆,青藏高原将因此再次成为巨型水塔,缓解30多亿人的清洁饮用水问题。持续生长的高原和当前干冷荒漠化的大陆内陆通过前述多种方式固化人类排放的巨量CO2,导致未来大气CO2浓度在较高浓度背景下保持稳定,届时沙漠变绿洲,黄土高原变成有机质丰富的黑土高原,人居环境大幅改善; 但在盆地内部,PM2.5难以扩散,易形成雾霾。全球平均海平面因海水热膨胀而缓慢上升,上升速率约为1 mm/a。水主要在大陆冰川与内陆表层之间循环,与海平面升降之间没有因果关系。因此,人类巨量碳排放所导致的全球变暖对于人类自身的发展是利大于弊。

The effects of huge anthropogenic carbon emission have caused huge controversy. Only by studying the change of atmospheric CO2 levels and environment since the Eocene, can we correctly understand the consequences of human’s huge carbon emissions. Numerous studies have revealed that the atmospheric CO2 concentrations have dropped dramatically from Early Eocene to the end of Oligocene, leading to the decrease of temperature and the formation of continental glaciers. And the atmospheric CO2 concentrations have increased slowly in a long time under rather low and invariant levels since the Miocene. However, it is still unknown about the mechanisms which lead to the changing processes, and the place where the water that formed the continental glaciers comes from. Therefore, this research focused on the perspectives of deep carbon cycling, surface water cycling, and environmental changing of Tibetan Plateau to analyze the effects of anthropogenic huge carbon emission. During the rising process of Tibetan Plateau, with the methods of chemical weathering of silicate rocks, plant photosynthesis, intracontinental subduction (buried), and fluid-rock interactions, large amounts of atmospheric CO2 were transferred into carbon-rich materials buried in the newly thickening crust of Tibetan Plateau. The atmospheric CO2 levels have therefore decreased greatly, leading to global cooling and dry surface layers of the continental interiors (including Tibetan Plateau, similarly hereinafter) by losing water, and then the continental glaciers were formed. From Late Oligocene to Miocene, Tibetan Plateau had the scale to change the atmosphere circulation and the Asian monsoon was finally formed. The drastic desertification of the internal plateau began to show and the captured CO2 decreased, which made a dynamic balance to the CO2 from the internal Tibetan Plateau. This dynamic balance was the main mechanism of atmospheric CO2 level change since Miocene. The long-term slow decline trend of atmospheric CO2 levels has been completely reversed by the huge anthropogenic carbon emission today. The liquid water released from the disappearing continental glaciers would come back to the cold and dry continental interiors in the form of atmospheric precipitation rather than oceans due to global warming. Tibetan Plateau would once again become a giant water tower, so that clean drinking water for more than three billion people would be substantially provided. The vast amount of CO2 emitted by human beings would be absorbed and solidified using above methods due to the sustained growth of Tibetan Plateau and the currently dry and cold desertification of continental interiors, which makes the atmospheric CO2 concentrations remain stably high in the future. At that time, all deserts would become oases, and the loess plateau would become a black soil plateau enriched in organic matters, which means the living environment would be greatly improved. However the PM 2.5 is difficult to spread and easy to form haze within the basin. The global mean sea level would rise due to the thermo-expansion of seawater with rate of 1 mm/a. Water will be circulated mainly between continental glaciers and inland surface layers, and has no relationship with the sea level. Therefore, the author concludes that the global warming caused by the huge anthropogenic carbon emission is more beneficial than harmful to human development.

当前主流观点认为人类排放的巨量CO2气体, 难以被地球吸收, 只能导致大气CO2浓度无限上扬, 其所产生的温室效应将给人类自身发展带来极为严重的负面影响, 但不同观点依然存在。深入探讨始新世以来大气CO2浓度与环境变化过程, 可以正确认识人类巨量碳排放之后果。大量研究揭示出: 从始新世到渐新世末期, 大气CO2浓度大幅下降[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 全球变冷, 大陆冰川因此形成[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]; 从中新世至今, 大气CO2浓度在低浓度背景之下波动, 总体呈现长周期缓慢下降之势[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 但目前不清楚大气CO2浓度下降的机制[8, 9], 也不知道巨量大气CO2到何处去了[8, 9]; 始新世以来, 小印度陆块持续与大亚洲陆块汇聚, 逐渐形成了青藏高原[10]。很早就有学者从地球表层碳循环角度提出了“ 青藏高原的隆升导致了全球变冷” 的观点[11, 12, 13], 但这一观点既没有解释清楚“ 巨量大气CO2到何处去” 的问题, 也没有深入探讨“ 青藏高原本身排放大量CO2” 的问题, 因此该观点受到了强烈的质疑[14, 15, 16]。这些激烈的争论充分反映了传统的地球表层碳循环研究模式已不能解决当前社会关注的热点问题, 更不能准确认识人类巨量碳排放之后果。因此, 重点关注碳元素在地球内部与表层双向交换过程的深部碳循环的研究模式应运而生, 成为了当前主要的研究方向。笔者曾初步探讨了喜马拉雅、藏南一带的深部碳循环过程[17, 18], 发现喜马拉雅山脉、藏南高原在形成过程中, 通过硅酸岩的化学风化、植物的光合作用、陆内俯冲以及水岩相互作用等方式, 将巨量大气CO2转化为富含CO2的流体/岩浆, 储存在藏南厚地壳之内[17, 18]。这项工作表明藏南高原是一个新生的碳储库, 但问题依然多多。例如, 青藏高原做为一个整体, 到底扮演何种角色?人类巨量碳排放到底产生什么后果?未来海平面是否因为大陆冰川的消失而快速上升?本文在前人工作基础之上, 从青藏高原地质背景与演化过程、深部碳循环、表层水循环以及环境变化等角度, 再次深入探讨上述关键问题, 并以此为基础, 初步分析人类巨量碳排放之后果。

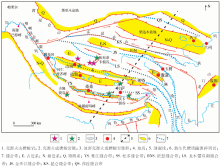

从北至南, 祁连、昆仑、金沙江、龙木错— 双湖— 澜沧江、班公湖— 怒江、松多、雅鲁藏布江等大型缝合带将青藏高原划分为不同地体(图1和图2)。

| 图1 青藏高原地质简图 (据文献[10, 18-19]修改)Fig.1 Geological sketch of Tibetan Plateau (modified after references [10, 18-19]) |

| 图2 青藏高原地质剖面图 (剖面位置详见图1, 据文献[10, 18-19]修改)Fig.2 Geological section of Tibetan Plateau (modified after references [10, 18-19]) |

从老至新, 青藏高原地质与环境背景如下。

这一时期, 南起雅鲁藏布江缝合带南侧, 北到金沙江缝合带的广大区域(图1和图2), 成为了青藏地区早期的盆-山体系, 形成了众多的山脉群, 如冈底斯、唐古拉等山脉, 而早期的板块缝合带成为了地势相对低洼的盆地群(图1)。由于地壳尚未增厚, 根据重力均衡原理, 笔者推测这一时期的山脉海拔高度难以达到4 000 m以上。盆地的海拔高度多接近海平面高度[20]。此时气候温暖湿润, 植被发育, 大气CO2浓度较高[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 发生了强烈的硅酸岩化学风化作用。部分风化产物和生物体堆积在山脉周边的陆相盆地内, 形成了碳质含量较高的陆相沉积, 例如, 冈底斯山脉北部的牛堡组含有丰富的泥灰岩、油页岩和煤[21]。

此时期陆内俯冲的印度板片遭受了高温变质作用, 形成了高压麻粒岩[22, 23, 24]、高角闪岩相-麻粒岩相变质杂岩[24], 表明青藏地区下地壳开始增厚, 同时释放出富含C

有2个独立的证据表明初始高原的海拔高度已达到了海拔4 000 m, 与现今高原的高度相差不大。一个是前述的下地壳证据, 那时的地壳已经厚达50 km[17, 18, 22, 23, 24], 与现今高原地壳厚度相近, 重力均衡原理表明, 厚地壳与高海拔地形相辅相成, 有厚地壳就有高海拔地形, 反之亦然; 另一个是湖相碳酸盐矿物的氧同位素证据, 反映高原中部的伦坡拉盆地[27]、尼玛盆地[28]的海拔高度已达4 000 m。当然, 也有不同观点: 古生物学家根据伦坡拉盆地内丁青湖组湖相沉积岩中所发现的热带动植物化石, 认为在渐新世晚期, 伦坡拉盆地海拔高度不可能达到4 000 m, 应该只有2 000 m海拔高度上下[29, 30]。笔者考虑当时初始高原位于北纬10° ~20° 之间的热带地区[7], 同时渐新世晚期的地表平均温度也比较高[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 因此认为那时的(亚)热带动植物生活在海拔4 000 m的地区也不是不可能, 故赞同初始高原海拔高度与现今相差不大的观点[17, 18, 27, 28]。

在初始高原内部, 识别出3条因硅酸岩化学风化产物堆积而成的碎屑岩带(图1和图2)。最南端的碎屑岩带位于冈底斯块体南部的断陷盆地内, 包括钙质或泥质胶结的砾岩, 夹有薄层泥灰岩。这套碎屑岩沿朗县、加查、日喀则、昂仁、巴嘎一线呈近EW向带状断续分布2 000 km以上[21](图1)。中部的碎屑岩带位于冈底斯块体的中、北部, 东起工布江达县经墨竹工卡到西部的仲巴、革吉的2 000 km范围内, 包括秋乌组含煤碎屑岩和日贡拉组磨拉石[21](图1)。北部的碎屑岩带沿班公湖— 怒江缝合带产出, 东起左贡— 芒康盆地, 经比如盆地、那曲盆地, 再向西, 经伦坡拉盆地、尼玛盆地, 到改则、狮泉河等地, 延伸3 000 km以上(图1)。拉屋拉组含煤碎屑岩产出于东部的左贡一带, 康托组碎屑岩广泛产出于中部的比如、那曲、尼玛等盆地内, 而牛堡组上部和丁青湖组下部的碎屑岩则广泛产出于伦坡拉、改则等地[21]。

印度陆块持续揳入亚洲陆块导致初始高原内部上地壳发生了强烈的水平缩短[19, 31, 32, 33, 34], 新生碎屑岩和生物因此被大型逆冲断层掩埋[30, 31, 32, 33, 34], 逐渐脱离了和大气圈的接触(图1和图2)。初始高原不断向外扩张、生长: 南部, 现今的藏南低分水岭开始隆升, 拉轨岗日、康马等地的片麻岩被挤出至地表附近, 前述的淡色花岗岩也被抬升到地表, 遭受了化学风化作用, 青藏高原独特的高87Sr/86Sr比值的物质因此大量进入了海洋[11, 35], 导致了大洋有孔虫化石的87Sr/86Sr比值开始升高[7, 36]; 北部, 唐古拉山脉向北逆冲于更北部的可可西里、巴颜喀拉地块之上[10, 19, 37, 38, 39], 可可西里、巴颜喀拉地块相继转变为前陆盆地(图1和图2)。硅酸岩化学风化产物堆积在可可西里等前陆盆地内, 形成了碳质含量较高的沱沱河组上部岩石, 随后被大型逆冲断裂所掩埋[37, 38, 39]。

早期初始高原继续向外缘扩展、生长[10]。北部、可可西里前陆盆地向南俯冲于唐古拉山脉之下(图2), 同时广泛接受周缘硅酸岩化学风化产物, 形成了富含碳质的雅西措组湖相沉积岩。在初始高原中部的山间盆地内, 则广泛发育康托组、丁青湖组等沉积岩, 这些沉积岩的底部多为粗粒碎屑岩, 向上则相变为湖相碳酸盐岩[21, 28]。

位于藏南低分水岭之南约70 km的喜马拉雅山脉开始隆升[40, 41, 42], 在降水剥蚀和构造挤压共同作用之下, 高喜马拉雅结晶杂岩出露地表, 遭受化学风化作用, 部分风化产物堆积在山前的西瓦里克前陆盆地内, 形成了西瓦里克砾岩[18, 35]; 另一部分风化产物则进入了海洋, 导致了大洋有孔虫化石的87Sr/86Sr比值进一步升高[7, 36]。北部、可可西里前陆盆地开始隆升[10], 并遭受了强烈的近SN向地壳的缩短变形[37, 38, 39]。可可西里块体北界的昆仑山断裂带开始活跃, 北向逆冲于柴达木盆地之上[10, 43, 44]。初始高原内部的上地壳发生了强烈的水平缩短[19, 31, 32, 33, 34, 45], 进一步导致了早期硅酸岩化学风化所形成的碎屑岩和生物体被深埋, 脱离了和大气圈的接触(图1和图2), 如前述冈底斯南缘的碎屑岩常被南北对冲的大型逆冲断裂所掩埋(图1和图2)[19], 牛堡组、丁青湖组和康托组常被大型逆冲推覆构造输送到高原厚地壳内部(图1和图2)[31, 32, 33, 34, 45]。无论在规模与海拔高程上, 此时期的高原与现代的青藏高原相似, 终于导致了大气环流模式发生了变化: 夏季来自印度洋的暖湿气流难以进入到亚洲内陆, 西伯利亚高压进一步得到增强, 形成了亚洲冬季风, 这导致了亚洲内陆表层进一步变冷、变干, 最终形成了沙漠和广泛分布的风尘堆积[46, 47, 48]。

此时期的挤压变形主要发生于高原边缘, 并持续向外缘传递[10]。高原西北部, 西昆仑山脉北向逆冲于塔里木盆地之上; 高原北部, 昆仑山脉向北逆冲于柴达木盆地之上, 导致了此时期的塔里木盆地、柴达木盆地进一步转变为前陆盆地, 南向俯冲于青藏高原之下, 并广泛接受硅酸岩化学风化作用所形成的碎屑岩(图1和图2)。在柴达木盆地内形成了厚达3 000 m的油砂山组, 含有较丰富的油页岩, 在塔里木盆地内则形成了近1 000 m厚的陆源碎屑沉积岩。在高原南部, 藏南拆离断裂(STD)、主中央逆冲断层(MCT)等大型断裂体系持续活跃[22, 40, 41, 42, 49], 源源不断地将喜马拉雅结晶杂岩挤出地表, 遭受化学风化作用, 风化产物持续堆积在西瓦里克前陆盆地内(图1和图2), 最终形成了规模巨大的西瓦里克沉积杂岩[18, 35]。

高原内部此时上地壳的水平缩短较弱, 主要发育(近)SN、NE和NW向的张性断裂体系和走滑拉分断裂系统(图1)[19, 41, 50, 51]。在张性断裂体系内, 常有壳源火成碳酸岩产出(图1)。这类岩石最早发现于东喜马拉雅构造结[26], 多呈岩脉产出, 具有典型的侵入构造, 如呈岩脉、岩枝产出, 常捕获围岩包体, 不具有沉积层理等[26], 发育典型的以矽卡岩化为特征的围岩蚀变带, 但其地球化学特征完全不同于地幔火成碳酸岩[26], 稀土元素含量极低, 不含有稀土矿物等[17, 18, 26]。之后, 在波密地区、沃卡裂谷等地发现了大量的岩脉群[18]。详细的岩石成因研究揭示出这类岩石中的碳元素主要来自大气CO2, 是再循环的碳[17, 18, 26]。青藏高原隆升时, 遭受了强烈的化学风化作用, 其产物堆积在山脉周边的前陆盆地内, 再随平板俯冲的印度陆壳进入到青藏高原深部, 转变成大理岩。俯冲板片中的含水矿物在高温下发生脱水, 形成花岗岩浆。花岗岩浆再与俯冲的大理岩发生交代反应, 释放出含钙、镁离子且富含CO2和水的高温流体, 这种流体就是壳源碳酸岩浆[17, 18], 交代反应的残余物就是广泛产出于高喜马拉雅结晶杂岩中的钙铝硅酸岩[17, 18, 25, 52, 53]。

最近的调查在藏北多个大型裂谷带内发现了大量喷出的火山碳酸岩(图1、图3和图4)。在藏北依布茶卡裂谷里, 南北长达100 km的范围内发现了大量的火山碳酸熔岩喷出地表(图3), 形成了大小不一的枕状球体, 具有内核和垂直内核生长的外壳(图3(a)), 堆积成火山锥体(图3(d))。

| 图3 藏北依布茶卡裂谷带火山碳酸岩 (位置详见图1)Fig.3 Volcanic carbonatites in Yibuchaka rift of northern Tibetan Plateau (locations shown in the Fig.1) |

| 图4 改则北火山碳酸岩Fig.4 Volcanic carbonatites in Geze area of northern Tibetan Plateau (locations shown in the Fig.1) |

这些火山熔岩主要矿物成分为方解石, 含有少量的硅灰石、磁铁矿等矿物。在改则北200 km处, 可见火山碳酸熔岩沿断裂带喷出, 捕获围岩包裹体(图4)。藏北高原火山碳酸熔岩的发现, 充分反映了整个高原厚地壳内部充满了这种富含CO2的高温流体(图2)。现今青藏高原不同地区的裂谷中发育的温泉, 正在持续向大气圈直接排放CO2, 也佐证这一观点。

此时期的高原内部发育了古大湖, 在昆仑山脉之南, 已识别出水域面积至少达15万km2的古大湖[21, 54], 表明早在2 000万a前, 亚洲的“ 水塔” 就已初具规模。到中新世中期, 藏南高原的海拔高度就与现今高度相似[55], 而喜马拉雅山脉则在中新世中晚期达到现今的高度[56, 57]。

在上新世期间(5.4~3.4 Ma), 高原广泛发育湖相沉积岩[21, 54](图2), 南部喜马拉雅西部吉隆— 扎达盆地一线, 广泛发育沃马组地层, 其中产有丰富的三趾马等热带、亚热带化石。在藏北高原的那曲、比如盆地产出有布隆组地层, 发现了大量的松树、三趾马等化石, 表明松树曾生长在藏北高原。

柴达木盆地、祁连山、天山、六盘山及贺兰山等山脉相继隆升, 终于形成了当今中国大陆地貌。现今由于印度陆块以约5 cm/a的速率向亚洲陆块内部挺进[10], 导致青藏高原仍不断生长, 不断向外缘扩张。高原南部, 头朝南的逆冲断裂系不断向南迁移, 将更多印度陆块物质以及喜马拉雅山脉化学风化之后的产物卷入到青藏高原陆内造山之中(图2)。高原东部, NE走向的逆冲断裂系不断地向四川盆地内部迁移[58]。高原东北部, 逆冲断裂持续向阿拉善内部迁移[58]。这导致了高原周边及内部大地震频繁发生, 例如, 1921年海原大地震、2008年汶川大地震、2015年尼泊尔大地震均在这种挤压背景下发生。汶川大地震导致汶川地区山体抬高了约2 m; 尼泊尔大地震也导致该区山脉抬升了约2 m, 同时, 尼泊尔首都加德满都向南移动了约3 m。这充分证明青藏高原就是通过一次又一次的大地震向四周扩张、生长的[58](图2)。地震未发生时, 山体仍在缓慢隆升, 到一定高度之后, 不稳定, 易发生大滑坡, 滑坡体堵塞大江大河, 例如在2018年, 金沙江2次因山体滑坡被堵, 雅鲁藏布江也因山体滑坡被堵, 这充分反映了高原仍在持续生长, 只是剥蚀速率与隆升速率相同, 高原高度不变。

大量调查揭示出, 晚更新世时期, 青藏高原曾存在众多的古大湖, 湖泊水位频繁升降[59, 60, 61, 62]。当前研究程度较高的湖泊当属纳木错、色林错等湖泊[63, 64, 65, 66]。测年、遥感、地质填图等数据均表明, 在距今约12万a前的末次间冰期, 对应着MIS(海洋同位素地层)的第5e阶段, 藏北存在一个巨型湖泊, 湖面海拔高度大约为4 860 m, 水域面积至少有20万km2[63, 64, 65, 66]。此时, 高原地区森林植被发育, 松树等大型乔木植物很可能生长在海拔4 000 m以上的区域[66]。这时期的全球地表平均气温比现今高约5 ℃[64, 67], 大陆冰川大幅萎缩[68, 69, 70, 71, 72]。到距今7.2万a~5.3万a之间, 相当于MIS的第4阶段, 地球进入了末次冰期, 大陆冰川急剧扩张[68, 69, 70, 71, 72]。此阶段藏北高原古大湖水面快速下降超过100 m[63, 64, 65, 66], 高原植被大幅萎缩, 且以草本植物为主[66]。之后, 在MIS的第3阶段, 距今4.3万a~3万a之间, 此时气候温暖湿润, 大陆冰川又再次大幅收缩[68, 69, 70, 71, 72]。高原地区的森林植被面积则再次迅速扩大[62, 63, 64, 65, 66], 古湖水位又开始上升, 但由于怒江等水系的溯源侵蚀, 导致藏北古大湖外泄, 湖泊水域面积有限[62, 63, 64, 65, 66]。尽管如此, 高原内部还是发育了多个上万km2的古大湖[62]。高原北部邻区, 现今沙漠地带中, 此时期同样发育古淡水大湖[73, 74], 例如, 在现今腾格里沙漠中, 曾发育水域面积至少达2万km2的古腾格里大湖[74], 说明了在距今4万a前的大暖期, 亚洲内陆地区很可能不存在大型沙漠, 代之以生机勃勃的绿洲[74]。

在距今3万a~1万a之间, MIS的第2阶段, 大陆冰川再次扩张[68, 69, 70, 71, 72]。此时, 藏北高原湖泊水位下降明显, 水域面积大幅缩小, 并且淡水湖泊开始转变为咸水湖[62, 63, 64, 65, 66], 高原植被再次以草本植物为主[66]; 但到该阶段晚期, 即距今1.3万a~1.1万a之间, 地球有个短暂的变暖, 青藏高原湖泊水域面积再次扩大, 水位上升[59, 62]。随后, 地球就进入了新仙女木寒冷时期, 高原湖泊再次萎缩, 部分湖泊甚至成为了盐湖[63, 64]。全新世大暖期间, 高原湖泊面积又再次增大, 水位上升, 但变化幅度不大。之后, 随着全球变冷, 高原湖泊又开始萎缩。

这就产生一个新问题, 青藏高原古大湖里的水到何处去了?一个观点是转化为高原冰川。确实, 高原湖水涨落与青藏高原冰川变化有因果关系[65], 但现今青藏高原冰川的总分布面积也才不到5万km2, 大体与现今高原湖泊总面积相当[75], 若按激进的估计值, 冰川平均厚度100 m计算, 青藏高原冰川总量也才5 000 km3。西藏境内古大湖的分布面积保守估计也有20万km2, 是当前青藏高原湖泊总面积的4~5倍[62, 63, 64, 65, 66], 已消失的湖水深度就至少达139 m[63, 64, 65, 66], 若再加上消失的青海、甘肃、宁夏、内蒙古等地的古湖水[62, 73, 74], 则消失的水量更惊人。简单的质量平衡计算表明, 除了形成青藏高原冰川之外, 还有大量的水资源被输送到其他地区。考虑大陆内陆的湖泊水位涨落与大陆冰川变化密切相关, 特别是晚更新世以来北半球大陆冰川的增长, 是以亚洲内陆干旱、荒漠化为代价, 而大陆冰川的缩小, 亚洲内陆表层则表现为比较湿润, 植被发育。根据质量守恒原理, 笔者提出“ 水在大陆内陆表层与大陆冰川之间循环(图5)” 的猜想。全球变冷时, 水从(亚洲)大陆内陆表层迁移至大陆冰川, 这导致了(亚洲)大陆内陆的荒漠化, 而全球变暖时, 水又回到了(亚洲)大陆内陆表层, 沙漠变成绿洲(图5)。

| 图5 大陆内陆表层与大陆冰川水循环简图Fig.5 Sketch of water cycling between continental interiors and continental glaciers |

为进一步验证这个猜想, 再对比青藏地区长周期数据。渐新世晚期, 大约距今25 Ma, 南极冰盖形成之后, 地球回暖, 导致了南极冰盖大幅萎缩[1, 2, 3], 此时期高原湖泊发育, 形成了广泛分布的丁青湖、康托、雅西措等湖相沉积岩。

渐新世— 中新世之交, 地球经历了一个短暂的快速变冷, 常称其为Mio-1冰期[1, 2, 3], 此时大陆冰川快速扩张[1, 2, 3]。高原湖泊大幅萎缩, 湖相沉积岩匮乏, 广泛发育沉积间断[21, 39, 54]。在高原北部邻区, 发现了风尘堆积[46, 47, 48], 充分证明了此时期亚洲内陆表层干旱缺水[46, 47, 48]。

中新世初期, 全球再次变暖, 大陆冰川再次大幅萎缩[1, 2, 3], 高原则再次出现了多个古大湖, 形成了近水平产状的五道梁组等湖相地层, 角度不整合于前述渐新统湖相地层之上[21, 54]。从中新世晚期(距今10~5.4 Ma)开始, 全球又进入到长周期变冷的阶段, 大陆冰川又再次快速扩张[1, 2, 3, 76], 此时, 青藏高原湖泊再次大幅缩小, 再次出现了广泛的沉积间断[21, 28, 54]。此阶段, 亚洲冬季风强烈, 亚洲内陆风成堆积发育[76, 77, 78, 79], 充分反映了亚洲内陆表层再次遭受了强烈的脱水事件。

上新世期间(5.4~3.4 Ma), 全球再次变暖, 大陆冰川又再次强烈收缩[76, 77, 78, 79, 80]。在高原北部邻区的黄土中广泛发育黑色的古土壤夹层[77, 78], 表明黄土高原表层也可以形成黑色富含有机质的土壤, 充分反映了此时亚洲内陆表层比较湿润, 风尘堆积匮乏[77, 78]。青藏高原内部再次广泛发育古湖泊群, 形成了含有丰富动植物化石的湖相沉积岩, 角度不整合于前述中新统湖相地层之上[21, 54]。分别在3.4 Ma、2.6 Ma两个时间段, 黄土堆积又再次大爆发, 全球再次快速变冷, 大陆冰川快速扩张[1, 2, 3, 76, 77, 78, 79, 80]。此时高原内部再次缺失湖相沉积岩, 硅酸岩的化学风化作用大幅下降, 转变为以物理风化为主, 在高原周缘形成了磨拉石, 不整合堆积在下伏上新统湖相沉积岩之上[21]。

因此, 无论是长周期, 还是短周期尺度, 青藏高原湖泊对全球气候变化异常敏感, 完整记录了全球气候变化的全过程, 充分展现了亚洲大陆内陆表层含水量变化与大陆冰川扩张与收缩之间的有机联系, 揭示了水在大陆冰川与内陆表层之间循环的规律(图5)。

大陆内陆表层的物质能否从低纬度地区被输送到高纬度地区?在北极圈的冰盖中发现了东亚的黄土尘埃[80, 81], 在南极冰盖中也发现了来自南美高原的风成尘埃[81], 这充分证明了低纬度大陆内陆表层的尘埃和水汽, 确实可以借助大气循环, 被输送到地球两端高纬度地区, 形成南、北极地区的大陆冰川。因此全球变化所导致的大陆冰川变化, 与大陆内陆表层的干湿转换有成因联系, 而与全球平均海平面升降之间没有逻辑关系。

获取历史时期高精度大气CO2浓度数据是探讨始新世以来大气CO2浓度变化和深部碳循环过程的重要基础。在南极冰盖中发现了大量的气泡, 由此恢复了过去65万a以来大气CO2的浓度值[82, 83, 84]。在此期间, 大气CO2浓度变化范围比较小: 间冰期的浓度相对较高, 一般为(280~300)× 10-6, 而冰期的浓度比较低, 为(180~200)× 10-6, 并且间冰期大气CO2浓度的峰值呈现长周期缓慢下降的趋势[8]。当前冰盖里尚未发现更早时期大气CO2浓度的记录, 但可采用间接法, 运用代用指标获得数千万年前以来大气CO2浓度值[3, 4, 5, 6]。从始新世早期到晚期, 大气CO2浓度长周期缓慢下降[3, 4, 5, 6, 7]。始新世—渐新世之交, 在短短的50万a内, 大气CO2浓度下降了500× 1

前人曾认为, 深埋的碳酸盐矿物以及碳质有机物均要再发生脱碳的变质作用, 所有碳物质均要再次转化为CO2气体, 重返大气圈[16, 88], 因此这种深埋方式对于大气CO2浓度的下降没有实质性贡献[16, 88]。本文强调, 这种模式[16, 88]并不适用于青藏高原地区。青藏高原埋藏的碳元素可再细分为2种类型: 一种是位于厚地壳浅部, 距地表3 000~5 000 m; 另一种则随平板俯冲的印度陆块被带入到地下30~50 km(图2)。第一种类型的埋藏温度完全达不到变质脱碳的程度, 相反, 碳水化合物在无氧条件下转变为煤和石油, 碳酸盐岩则转变为大理岩, 因此, 消耗巨量大气CO2所形成的物质可以长期保存在高原厚地壳的浅部(图2); 第二种类型确实要发生高温变质的脱碳作用, 但在有水条件下, 碳元素不是以CO2气体的形式[16, 88], 而是以富含CO2的流体(壳源碳酸岩浆)的方式离开俯冲的板片[17, 18], 进入到厚地壳的浅部岩浆房(图2)。之后, 一部分富含CO2的流体再通过张性断裂体系离开浅部岩浆房, 或以火山喷发的形式(图2— 图4), 或通过温泉释放的方式重返大气圈; 另一部分富含CO2的流体则冷凝结晶形成了壳源碳酸岩固体[17, 18], 成为了青藏高原厚地壳的组成部分, 即初始高原通过一系列的物理、化学和生物的方式将巨量大气CO2转化为固、流体, 储存在新生的厚地壳之内, 打破了当时全球碳汇与碳源的准动态平衡, 导致了大气CO2浓度在50万a之内下降了500× 1

当青藏高原持续向外扩张时, 大陆内陆荒漠化面积也随之扩大, 干旱程度提高。总体上, 全球硅酸岩化学风化所消耗CO2的量始终与地球内部所释放CO2的量基本保持动态平衡[85, 86, 87], 这就是中新世以来, 大气CO2浓度长期维持在低浓度背景下缓慢下降[8]的主要机制。

青藏高原因此是一个新生的巨型碳储库, 在其形成过程中, 从其厚地壳的浅部到深部, 吸收封存了约2万亿t大气CO2。大陆内陆(含青藏高原)实质上是大气CO2浓度的调控器: 当大气CO2浓度较高时, 大陆内陆的植被面积大, 硅酸岩的化学风化作用强, 可以大量吸收大气CO2; 而当大气CO2浓度较低时, 大陆内陆植被面积大幅缩小, 转变为沙漠和黄土堆积, 就难以吸收大气CO2, 同时高原内部还持续排放大量的CO2(图2), 以维持大气CO2浓度长期保持稳定[8, 9, 85, 86, 87]。

工业革命之前, 大气CO2浓度增长的速率非常小, 大约100 a大气CO2浓度才增长1× 1

65万a以来, 大气CO2浓度呈现长周期缓慢下降之势[8]。正是由于人类巨量的碳排放, 才彻底扭转了大气CO2浓度的下降趋势, 这是地球始新世以来未曾发生的重大事件, 标志着人类活动终于可以改善自身的环境。大气CO2浓度开始因为人类巨量的碳排放而快速上升, 导致全球变暖。历史已多次证明, 地表平均温度上升将立即导致青藏高原的淡水资源迅猛增加。例如, 分别在距今12万a前、4万a前的大暖期, 青藏高原具有丰富的淡水资源, 是亚洲的“ 巨型水塔” , 植被发育, 松树等大型乔木可扩展到藏北草原地区[62, 63, 64, 65, 66], 亚洲内陆大型沙漠匮乏[73, 74]。那时地表平均温度比现今高3 ℃左右[62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]。这表明, 若今后再升温3 ℃左右, 亚洲内陆的大型沙漠将基本消失, 人居环境变得更友好。时间跨度达40 a的观测数据再次证实了, 随着地表平均温度的上升, 青藏高原的降水量确实快速增长, 青藏高原的淡水资源也迅猛地增加[64, 66, 75, 89], 高原植被面积随之扩大[90], 荒漠化程度下降, 空气变得更湿润[75]。

现今大量的观测资料再次佐证了笔者的观点: 水确实是在大陆冰川与内陆表层之间循环(图5), 与全球海平面升降无关。因此, 完全有理由相信, 随着今后大气CO2浓度的快速增长, 全球进一步的变暖, 青藏高原植被面积和清洁的淡水资源将进一步大幅增长, 青藏高原有望再次成为巨型的“ 亚洲水塔” , 未来青藏高原周边30多亿人口清洁饮用水匮乏的局面将得到极大的改善。

北极地区的冰川曾多次发生过大幅萎缩, 甚至完全消失的案例[1, 2]。因此, 在人类持续高强度碳排放所导致的全球变暖的背景下, 未来北极地区的冰川是有可能完全消失, 格陵兰岛将被森林再次覆盖。南极大陆冰川也将大幅萎缩, 但完全消失的可能性不高, 因为南极冰盖是初始青藏高原形成之后才出现的, 是在大气CO2浓度大约为760× 10-6下形成的, 即使大气CO2浓度短时回升到1 100× 10-6时, 南极冰盖也没有完全消失[5, 6]。人类巨量的碳排放不可能导致大气CO2浓度无限地大幅上升, 理由如下:

(1)当前干旱寒冷的大陆内陆的硅酸岩化学风化比较弱, 是以物理风化为主。岩石裸露地表, 地表植被稀疏。例如, 前已指出, 尼泊尔西部山脉群的化学风化能力比较弱, 吸收CO2的量还不如该地区温泉排放的CO2量[14, 15], 因此该区很可能为“ 碳源” 区。未来, 随着大气CO2浓度的快速升高, 全球变暖, 降水量随之上升, 必然导致当前这些低温、干旱地区硅酸岩化学风化作用的大幅增强[7, 11, 12, 13, 17, 18, 85, 86, 87], 同时植被面积也大幅增加。当前干冷的大陆内陆吸收大气CO2的能力因此大幅增强, 这是阻挡大气CO2浓度快速上升的一股力量。

(2)青藏高原还在向外扩张、生长, 新生山脉陆续形成(图2), 将持续与大气CO2发生新的化学反应, 大量吸收大气CO2。更为关键的是, 青藏高原通过一次又一次的大地震, 将消耗巨量大气CO2所形成的碎屑岩和动植物体, 持续输送到高原内部封存起来(图2), 这是另一股阻止大气CO2浓度快速上升的关键力量。这两股力量共同发挥作用, 导致未来大气CO2浓度将在一个较高浓度背景下基本保持稳定状态, 不再大幅上扬。

虽然本文未能准确估算出未来大气CO2浓度何时不再大幅上升, 但根据前述研究与调查成果, 提出3个反映未来大气CO2浓度达到稳态的定性指标:

第一个指标: 大陆内陆的植被面积大幅增加, 沙漠全部转变为生机勃勃的绿洲, 例如, 藏北地区重新生长大型乔木植物, 塔里木盆地再次变回人居环境友好的大型绿洲, 腾格里等大型沙漠大幅萎缩, 甚至完全消失, 中国北方的沙尘暴完全消失;

第二个指标: 大陆内陆的咸水湖泊、盐湖, 甚至当前干涸的湖泊将转变成大型的内陆淡水湖泊, 例如, 当前干涸的罗布泊将重新成为水草丰盛的内陆大型淡水湖泊;

第三个指标: 当前黄土高原将变成历史上曾经形成过的有机质含量较高的黑土高原。

出现这3个指标之时, 就是未来大气CO2浓度达到稳定状态之际。

全球变暖可以导致全球海水体积膨胀, 海平面可以因此而缓慢上升, 每年上升幅度约为1 mm[89], 但不会因为大陆冰川融化而快速上升。前已充分论证了大陆冰川因全球升温、融化所形成的液态水不会长期停留在海洋里, 而是以大气降水的方式重新回到了大陆干旱的内陆地区(图5), 特别是再次回到了青藏高原, 最终成就了亚洲的巨型“ 水塔” 。当然, 由于近地表空气湿度增大, 盆地内的PM2.5难以扩散, 易形成雾霾。

(1)青藏高原是一个新生的巨型碳储库, 主导了始新世晚期以来大气CO2浓度变化过程。人类巨量碳排放彻底扭转了大气CO2浓度长周期缓慢下降的趋势, 大陆内陆淡水资源将因此大幅增加, 青藏高原将再次成为植被繁盛的巨型水塔, 30多亿人口饮用水匮乏的难题将得到大幅缓解。

(2)大气CO2浓度不会因为人类巨量的碳排放而无限上升, 持续生长的青藏高原和当前干冷的大陆内陆将固化人类排放的巨量CO2, 未来大气CO2浓度将在较高浓度背景下保持稳定, 届时沙漠变绿洲, 中国北方的沙尘暴消失, 黄土高原变成有机质丰富的黑土高原, 咸水湖转变为大型淡水湖泊, 人居环境大幅改善。

(3)全球平均海平面不会因为大陆冰川消失而快速上升, 但可以因海水升温体积膨胀而缓慢上升, 每年上升幅度约为1 mm。水主要在大陆冰川与内陆表层之间循环, 与海平面升降没有因果关系。盆地内部的PM 2.5难以扩散, 易形成雾霾。因此, 人类巨量碳排放所导致的全球变暖对于人类自身的发展是利大于弊。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|