第一作者简介: 李采(1979—),女,高级工程师,主要从事二氧化碳地质封存与利用方面的研究。Email: licai@cags.ac.cn。

2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和是2020年我国提出的国家重大战略目标。以当前我国的二氧化碳排放及能源结构现状,要实现这一伟大目标形势十分严峻。介绍了全球碳循环过程,阐述了碳源与碳汇对于大气CO2浓度的贡献,从减源与增汇2个方面,初步分析了地质调查在推动碳达峰与碳中和目标实现中的作用与可能的贡献,并提出了地质解决路径。生态碳汇固然非常重要,但仍不能完全消除人为CO2排放,且其具有不确定性,因此,需要充分发挥地质调查作用、挖掘地质碳汇潜力,使其成为实现碳中和目标过程中不可或缺的有力支撑。

China has committed to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060, which is a national grand strategy for China in 2020. However, it is an extremely big challenge to realize these goals considering China’s current huge CO2 emissions and energy consumption structure. The authors introduced the global carbon cycle and analyzed the contributions of carbon sources and sinks to the atmospheric CO2 concentration. Besides, the roal and possible contributions of geological survey on promoting carbon emissions peak and carbon neutrality were analyzed from two aspects, which were reducing CO2 emissions and increasing CO2 sinks, and the corresponding geological route was also put forward. Although the natural ecological carbon sinks are important, it is still impossible to eliminate all artificial CO2 emissions, with some indeterminacy. Therefore, geological survey potential and the geological sink potential should be fully exerted to be an indispensable support for realizing the carbon neutrality goal.

碳达峰(Peak Carbon Emissions)是指人为CO2排放量在某一个时刻达到历史最高值。目前人为排放的CO2主要来自2个方面: 一是人类生产生活中所有能源及工业过程中化石燃料的燃烧与氧化过程产生的CO2; 二是人类改变土地利用形式带来的CO2排放[1]。根据发达国家的历年排放数据, 美国在2005年CO2排放达到峰值约61.3亿t, 欧盟(28国)在1979年CO2排放达到峰值约47.4亿t[2], 预测我国2030年碳达峰时的CO2排放量为105~140亿t/a[3, 4, 5, 6, 7]。碳中和(Carbon Neutrality)是指人类排放的CO2与人类从大气中消除的CO2达到平衡, 即实现净零排放[8]。碳中和城市联盟把“ 碳中和” 定义为温室气体排放在2050年(巴黎协定)前相对1990年排放水平减少80%~100%[9]。

我国预期在2060年实现碳中和, 以当前CO2排放规模与能源消费结构看, 形势十分严峻。2020年, 我国CO2排放量近100亿t, 位居世界第一[10], 同期能源消费总量折合49.8亿t标准煤, 其中煤炭占56.8%, 石油占18.9%, 天然气占8.4%, 一次电力及其他能源占15.9%[11]。根据1980— 2019年按不同燃料类型统计的CO2排放量[2], 化石燃料燃烧贡献了我国约90%的CO2排放量。因此, 调整能源结构, 减少化石燃料比例是必然采取的减碳措施。然而, 到2050年, 即使我国能源消费总量折合为58亿t[7]到67亿t[12]标准煤, 非化石能源在一次能源消费结构中的比例提高到70%[12]~85%[7], 化石能源消费规模仍然达8.7亿~20.1亿t标准煤, 仍将产生23.2亿~53.7亿t的CO2。而我国自然生态系统所能吸收的CO2规模在10亿t左右, 因此还有数十亿吨的CO2需要通过其他方式消除。

地质调查是寻找清洁能源、挖掘地质空间、提升矿物固碳的关键基础工作, 也是支撑资源增效与市场融碳宏观政策制定的重要组成。因此, 本文主要论述全球碳循环过程中碳源与碳汇对于大气CO2浓度的贡献, 分析地质调查在推动碳达峰碳中和过程中的作用与贡献, 初步提出地质解决路径, 为碳达峰与碳中和提供地球科学支撑。

碳库即容纳含碳化合物的储存库, 以Pg(1015 g)碳计。地球四大碳库包括大气、陆地、海洋和地壳(岩石圈)[13]。大气碳库最小, 主要包含二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)等含碳气体, 其中CO2占绝对优势, 以碳计总量为762 Pg(7 620亿t)。地壳(岩石圈)碳库最大, 主要包含碳氢化合物(烃类)和碳酸盐矿物。碳氢化合物含碳量约4 000 Pg (40 000亿t), 石油和天然气即属于这类化合物。地壳中由碳酸盐构成的沉积岩所含碳量比碳氢化合物还大10 000倍, 灰岩是地壳中最大的矿物碳库。海洋碳库仅次于地壳(岩石圈)碳库, 0~100 m的表层海洋含碳量约900 Pg(9 000亿t), 深海含碳量约37 100 Pg(371 000亿t)。陆地碳库的碳存在于陆地植物与土壤中, 含碳量约1 300 Pg(13 000亿t), 约2/3的碳主要以有机组织形式存在于土壤中, 余下约1/3的碳主要存在活的植物中。

全球碳循环就是有机碳和无机碳化合物在上述碳库之间不断交换的过程。每年大气与陆地、海洋的碳交换通量非常巨大, 交换总量超过190 Pg(1 900亿t)碳[14]。而地壳与其他碳库的碳交换通量很小, 仅0.1~0.5 Pg/a(1亿~5亿t/a), 但碳停留时间达数百万年, 正是这种缓慢的碳循环起到了调节地球气候的关键作用。另外, 一些地质事件, 如火山喷发和洋中脊扩张, 可以使地壳中的碳直接回到大气。海洋碳库中, 表层海洋与大气直接交换CO2, CO2溶解后与海水反应形成重碳酸根离子(

陆地碳库碳停留时间随土壤和植物生物量变化, 土壤碳约25 a更新一次, 活的植物中碳约5 a更新一次。从大气到陆地的碳通量为120 Pg/a(1 200亿t/a), 是全球碳循环中最大的碳通量, 基本上完全由陆地植物的光合作用速率决定[15]。而光合作用速率又由植物的功能性特征(如叶片形状, 碳氮比等)决定, 并随生物群落中的特征物种而变化[16]。陆地植物吸收的碳约有一半又经过呼吸作用回到大气中, 其余的碳大部分随植物根系分泌物、组织衰老和死亡进入土壤[15]。土壤中的碳循环过程基本上由温度、植物组织化学构成和分解生物的代谢效率决定[17]。在这些生物体中, 细菌与真菌特别重要。细菌在数量上占绝对优势并且驱动土壤中的氮循环, 控制了碳的吸收与分解。而真菌则代表了影响碳循环机理的一大部分土壤生物质。共生型真菌可以提高植物生产量促进碳吸收, 而一些分解型真菌可以分解那些最难降解的植物组分并将其转化为土壤有机碳[18]。

从全球自然碳循环中可以看出, 不同碳库中的碳是可以进行相互转换的。何时为碳源, 何时为碳汇, 这就需要明确碳源与碳汇的概念和关系。

《联合国气候变化框架公约(UNFCCC)》将“ 源” 定义为向大气排放温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程或活动[19]。

工业革命之前, 碳源主要是陆地生态系统与海洋生物呼吸过程以及微生物分解有机质过程向大气排放CO2; 一些地质事件, 如火山喷发和洋中脊扩张, 也会向大气排放CO2。但总体上, 碳在大气、海洋、陆地、岩石圈四大碳库之间的循环处于动态平衡, 大气CO2浓度在180× 10-6~300× 10-6的区间内呈周期性变化。

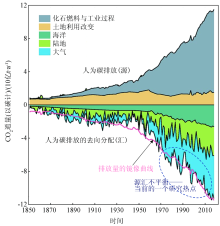

工业革命之后, 人类活动成为大气最主要的碳源。与人类活动有关的3个主要CO2源是: 化石燃料燃烧、工业过程和土地利用变化。2001— 2018年, 全球化石能源消费年均产生的二氧化碳排放量为317.1亿t/a, 占碳源的85.7%; 自然环境年均产生的二氧化碳排放量为53.1亿t/a, 占碳源的14.3%[20]。每年人为排放的CO2仅有近一半被自然生态系统吸收, 其余CO2被留在大气中并不断积累。因此, 大气CO2的浓度由1750年的280× 10-6增长到2019年的(409.9± 0.3)× 10-6[21], 突破了原有自然变化区间, 成为引发全球气候变暖的主要原因。

与碳源相对, 《联合国气候变化框架公约(UNFCCC)》将“ 汇” 定义为: 从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制[19]。很多自然过程既吸收CO2也释放CO2, 因此又常以CO2排放与吸收的差值来决定是碳源还是碳汇: 如果排放大于吸收, 则为碳源; 反之, 则为碳汇。

自然生态系统中, 森林、草地、湿地、土壤、海洋通常被认为是主要的碳汇。这些碳汇固碳机制均与植物光合作用密切相关。但是这些碳汇又容易受到多种因素的影响, 在某些条件下由碳汇变为碳源, 具有不确定性。研究显示, 自然生态系统(陆地+海洋)吸收人类排放的CO2是有限的, 约44%的吸收率是全球平均水平[20](图1)。

实际上, 岩石风化过程也是重要的碳汇。CO2通量-全球风化模型结果显示, 生态-水文过程影响下的全球风化岩石碳汇总量(以碳计)为(0.32± 0.02) Pg/a, 即(3.2± 0.2)亿t/a, 平均碳通量(以碳计)为2.7 t/(km2· a), 相当于全球化石燃料排放量的3%[22]。另外, 将CO2注入到适当的地质结构中进行长期封存也是从大气消除CO2的重要手段, 是减少人为排放最直接、最有效的方法之一。国际能源机构(IEA)认为在与能源相关的减碳措施中, CO2地质封存对碳捕集与封存(CCS)的贡献可达14%[23]。在对政府间气候变化专门委员会(IPCC)2050全球净零排放的模拟情景中, 预测通过CCS减除的CO2量为56.35亿t/a[24]。

清洁低碳能源是指对环境友好的能源, 即环保、CO2排放少、污染程度小的能源。通过地质调查可以发现和开发的清洁低碳能源主要有地热能、潮汐能、天然气水合物等。

地热能是一种清洁、稳定且分布广泛的优质可再生能源, 有望成为未来能源结构的重要组成部分, 对CO2减排和减缓全球气候变化起到重要的作用[25, 26]。据估算, 新能源和可再生能源的加权平均能源利用系数为41%, 其中地热能的能源利用系数高达73%, 约为太阳能的5.4倍、风能的3.6倍[25]。2015— 2020年, 全球新增地热发电约3 649 GW, 增长约27%, 地热直接利用总装机容量增长52.0%, 全球每年地热直接利用可减少2.526亿t的CO2排放到大气中[27]。

潮汐能的主要表现形式是潮汐发电, 即利用海湾、河口等有利地形, 构建水坝, 形成水库, 以便大量蓄积海水, 并在坝中或坝旁建造水利发电厂房, 通过水轮发电机组进行发电[28]。潮汐能开发利用具有清洁无污染、资源相对稳定、可准确预报等明显优点[28]。我国潮流能发电技术处于关键技术研究与示范阶段, 潮流能发电装置装机规模、年发电量、稳定性和可靠性等多个指标达到世界领先水平, 中国已成为亚洲首个、世界第三个实现兆瓦级潮流能并网发电的国家[29]。经调查和估算, 我国海洋潮流能主要分布在沿海92个水道, 可开发的装机容量为0.183× 108 kW, 年发电量约2.70× 1010 kW· h[29], 若按2015年全国电网平均CO2排放因子为0.610 1 t/(MW· h), 每年可减少约1 647万t的CO2排放。

天然气水合物被认为是21世纪最有潜力替代常规石油天然气的清洁能源, 资源潜力巨大, 主要分布在海洋陆坡和北极冻土带, 资源量约为其他化石能源总量的2倍(其中海域资源量占比达90%以上), 被各国视为未来重要的替代能源[30]。中国海域天然气水合物资源丰富, 在南海共划分了11个资源远景区, 预计资源量可达88× 1012m3[31, 32]。

能源结构转型作为碳达峰碳中和目标实现的重要组成部分, 需要风能、太阳能等清洁可再生能源在电网中的比例逐渐增高。但由于其间歇性特征导致部分风能、太阳能未有效利用。2020年全国因电网消纳不足而放弃风能发电电量(弃风电量)约166× 108 kW· h, 全国弃光电量52.6× 108 kW· h, 特别是在西北地区弃风率仍保持较高比例[33]。储能技术是影响未来能源格局的关键技术之一, 对提高能源效率、促进新能源相关产业发展、推动能源战略转型具有重大意义。截至2020年底, 我国储能装机为35.6 GW, 约占全国电力总装机的1.6%, 低于世界2.7%的平均水平。据国际能源署预测, 到2050年, 我国储能装机将达到200 GW以上, 占电力总装机的比例将提高至10%~15%, 将是一个万亿级的产业[34]。

压缩气体地质储能是指以盐腔、含水层、枯竭油气田等地质空间作为储库, 在用电低谷期利用电能将气体压缩并储存于地质储气库中, 在用电高峰时再将储库中的高压(高势能)气体进行释放燃烧、换热、发电等应用处理。压缩气体地质储能有储能容量大、寿命周期长、成本造价低等优点, 是解决弃风、弃光、弃水问题, 实现能源互联网灵活性的重要潜在技术之一[35]。

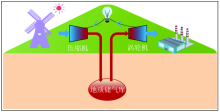

根据储存气体种类不同, 储能可分为压缩空气地质储能、压缩氢气地质储能和压缩二氧化碳地质储能。其中, 压缩空气地质储能(Geological Compressed Air Energy Storage, GCAES)发展最早, 技术较为成熟。GCAES通过燃气轮机的压缩机和涡轮机, 在用电低谷期利用多余的电能将空气压缩并储存于地质储气库中, 在用电高峰期再将储气库中的高压气体释放经涡轮机发电, 如图2所示。与压缩空气储能相似, 压缩氢气储能在电力的生产、运输和消费等领域也有广泛的应用价值[36]。在储气库相同空间条件下, 压缩氢气储能能够储存更多的电力, 而且氢气作为能源, 也可以作为清洁的交通燃料。临界CO2也可以作为蓄热介质进行储能系统的设计[37]。

目前商业运行的德国Huntorf压缩空气电站(290 MW)和美国McIntosh压缩空气电站(110 MW)属于盐腔类储能系统[39]。我国地下盐矿储量超过1万亿t, 盐穴资源主要分布于西北、华北、华东等新能源资源丰富区或负荷密集区, 同时具备年造 500 万m3盐穴的能力。目前, 我国大多数盐穴处于闲置状态, 每年新增的盐穴可供建 5 GW 压缩空气储能电站, 前景十分广阔[35]。将广泛分布的地下含水层作为储气库进行储能, 可进一步减少储能系统对地质条件的限制。其储能规模与岩石洞穴储能类型相近, 目前处于工程试验与示范阶段, 例如美国Pittsfield含水层压缩空气储能试验和艾奥瓦州储能项目[40, 41]。另外一种较为适合的地质空间为枯竭油气田。在油气藏开采过程中已获取较多的地质条件信息, 如良好的圈闭性、丰富的钻孔信息和地层岩性参数信息, 能够节省选址建设成本等, 使得枯竭的油气田具有良好的地质储能开发前景。如充分发挥我国的盐穴、含水层及枯竭油气田等地质储能潜力, 建设200 GW的压缩空气地质储能与风能联合电站, 以每年发电4 000 h计, 则可减少CO2排放约4.88亿t/a。

“ 地质碳汇” 目前并没有一个统一的定义。一种定义是指“ 消耗空气中二氧化碳的各类地质作用” [42], 一种定义是指“ 运用碳捕捉与封存(Carbon Capture and Storage, CCS)技术将二氧化碳注入地下与大气脱离接触” [43], 还有一种是指“ 地壳表层的岩、土、水吸收、固定二氧化碳的活动、过程和机制” [44]。也有把地质碳汇归纳为“ 在储层、咸水层、煤层等地下岩层中储存CO2, 或通过岩溶作用、矿物碳化、土壤等吸收CO2” [45]。国外文献关于地质碳汇主要是指大气中CO2的最终去向, 以地质历史为时间单位, 把大气CO2与海洋中沉积的碳酸盐反应、地表碳酸盐岩风化、地表硅酸盐岩风化定义为地质碳汇[46]。

本文中地质碳汇的定义是将第二种、第三种定义结合起来, 把碳酸盐岩溶蚀碳汇、硅酸岩风化碳汇、农耕区土壤碳汇以及二氧化碳地质封存归为地质碳汇。

大气中的CO2溶解在雨水中形成一种弱碳酸性溶液, 降落到地表后便可以溶解地表岩石中的碳酸盐矿物以及土壤中的碳酸盐矿物颗粒, 反应方程式为

CO2+ H2O + CaCO3⇌Ca2++2HCO3-

实际上, 这个反应在条件适宜时发生逆向反应, 因此岩溶作用主要包括了碳酸盐岩的溶解和沉淀2个过程。碳酸盐岩的溶解是吸收CO2的过程, 而碳酸盐岩的沉积是释放CO2的过程, 吸收与释放的比例是1:1。但是在陆地生态系统作用下, 溶解过程产生的碳酸氢根离子参与水生植物光合作用形成生物碳, 被更稳定地固定下来, 因此有利于反应持续向正向发生。所以要提高岩溶碳汇, 就应重视植被的保护与增加, 使岩溶过程产生的碳酸氢根离子更多地参与到生物碳的循环中, 减少碳酸盐岩的再次沉淀。

全球岩溶分布面积为2 200万km2, 占陆地面积的15%, 全球碳酸盐岩风化溶解产生的碳汇通量为5.5亿t/a, 相当于全球森林碳汇通量的33%、土壤碳汇通量的70%[47]。据初步估算我国岩溶碳汇通量以碳计约为0.5亿t/a(以CO2计约1.832亿t/a), 是陆地植被的50.5%、森林的68%、灌草丛的2.68倍[48]。人为干预还可以大幅度提升岩溶碳汇能力, 例如实施植树造林、改良土壤、重视外源水的作用、增强水生植物的光合作用等措施。

硅酸盐风化是自然背景下地球吸收大气CO2的过程。大气二氧化碳在表生环境与硅酸盐矿物风化反应转化为碳酸氢根离子, 最终输入到海洋沉积为碳酸盐, 从而固定在岩石圈中。硅酸钙矿物(特别是陆壳岩石中含量最多的长石类矿物)的风化反应可以表示为

2CO2+ 3H2O + CaAl2Si2O8(钙长石) → Ca2++2HCO3-+Al2Si2O5(OH)4(高岭石)

Ca2++ 2HCO3-→ CaCO3(方解石) + CO2+ H2O

硅酸盐岩风化过程中吸收和释放CO2的比例是2:1, 被普遍认为是一个“ 净碳汇” 。在地质历史中, 硅酸盐岩风化平衡了火山喷发排放到大气中的CO2, 是调节气候的主要因素。环境温度、湿度与大气CO2的浓度是影响硅酸盐岩风化的重要因素。温度越高、大气CO2浓度越大, 硅酸盐岩的风化速率也越快。研究结果[49]表明, 内蒙古干旱的玄武岩区域碳汇通量(以CO2计)为6.6 t/(km2· a), 亚热带季风区的盱眙玄武岩风化区碳汇通量(以CO2计)为24 t/(km2· a), 海南玄武岩风化区碳汇通量(以CO2计)为26 t/(km2· a)。

尽管土壤是陆地生态系统中最大的碳库, 但由于上覆植被类型的差异, 在碳源与碳汇的角色之间转换。2017年我国耕地面积20.23亿亩(1亩=666.667 m2, 20.23亿亩约合134.87万km2)[50], 约占国土面积的14%, 这些耕地是碳源还是碳汇, 需要通过调查及监测来确定。

以往的地质调查成果[49]显示, 从20世纪80年代中至2000年初的近20 a中, 我国东北平原区土壤有机碳减少显著, 表现为碳源; 而华北、华东、中南等传统农业区土壤有机碳密度明显增加, 表现为碳汇; 华南土壤有机碳密度源汇交叉出现, 总体上表现为平衡。该调查显示全国多目标区域地球化学调查区0~20 cm深的土壤有机碳密度平均增加了0.21 kg/m2, 总体上表现为碳汇, 共吸收碳0.353 Pg(以CO2计约12.93亿t), 调查区年平均固碳速率约为0.01 kg/(m2· a), 相当于调查区平均每年固碳量为17.65 Tg(以CO2计约6 467万t)。

优良的农田管理措施可以提升农耕区土壤碳汇能力。土壤翻耕会改善土壤通气性并增强微生物活动; 破坏土壤的团聚体结构, 则导致土壤有机碳的分解加速; 粮草轮作能够改变进入土壤的作物残茬、根系的数量和种类, 增加土壤有机碳含量; 农田肥料管理影响土壤的源/汇作用, 农业施肥通过影响地上植被的生物量来影响碳的输入, 通过影响土壤微生物活性来影响土壤碳的输出; 灌溉方法不同, 对农田土壤碳汇作用的大小也不同; 作物秸秆管理影响农田土壤源/汇变化, 秸秆还田是发挥土壤碳汇效应的一个可行性强、效果显著的重要措施, 焚烧秸秆则是碳源[49]。

CO2地质封存实际上是模仿化石能源的埋存, 在类似的地质结构中把从地下开采出来的碳再放回到地下。CO2在温度大于31.26 ℃、压力大于7.29 MPa时将处于超临界状态, 其密度近于液体, 黏度近于气体, 扩散系数比液体高2个数量级。按照一般的地表温度及地温梯度, 以及常见的地层压力系数测算, 处于地表800 m以下的地层, 即具备使CO2成为超临界状态的温度和压力条件, 地层孔隙可储存大量CO2。

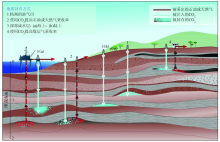

用于CO2地质封存的地质结构主要有3类: 深部咸水层、油气田和深部煤层(图3)。3类封存结构中, 咸水层的封存潜力被认为是最大的。据估算, 全球咸水层对CO2的封存潜力为10 000亿~100 000亿t, 油气田的封存潜力为6 750亿~9 000亿t, 深部煤层的封存潜力为30亿~2 000亿t[51]。

注入到地下岩层中的CO2被长期封存, 是不同封存机理共同作用的结果。其一是由于不渗透或极低渗透盖层的阻挡(结构捕获); 其二是运移过程中因饱和度下降被限制在储层孔隙中成为非流动相(残余捕获); 其三是溶解在地层液体中(溶解捕获); 其四是与储层及盖层中的矿物反应形成碳酸盐矿物(矿物捕获)。尽管4种机制可能同时发生, 但每种机制起主要作用的时间不一样, 随着捕获作用向矿化方向发展, 封存的安全性也随之增加(图4)[51]。

一般情况下, 注入到咸水层的CO2, 其矿物捕获的时间尺度达百万年。但近年来, 冰岛和美国在玄武岩含水层开展的先导试验表明, 在这类岩层中注入CO2饱和水溶液, 在适当的温度压力下, 可在较短的时间内产生显著的矿物捕获效果, 把大部分CO2直接变成固体矿物。例如冰岛CarbFix项目, 将某地热发电站释放出的CO2捕集并溶解在大量水中, 再注入到玄武岩地层中。数据显示, 目前累计注入到地下1 100 m左右玄武岩含水层中的CO2约6.8万t, 其中约95%在2 a内变为碳酸盐矿物(方解石)[52]。根据国外学者研究结果, 欧洲基性-超基性岩矿化封存潜力约4万亿t, 美国潜力约7.5万亿t[53], 我国约为1.21万亿t[49]。

3类地层封存CO2的机理略有不同。深部咸水层封存CO2主要为前述4种封存机理。油气田利用CO2驱替石油(CO2-EOR)增产时, CO2溶于原油使其体积膨胀、黏度降低, 更易于向生产井流动, 有90%~95%注入的CO2在驱油过程中会存留在地层中, 以结构捕获与溶解捕获为主。枯竭油气田进行CO2封存时, 其封存过程与咸水层类似。注入CO2提高煤层气开采时, 由于煤基质表面吸附CO2的能力是吸附甲烷的2~4倍, 因此煤基质吸附CO2而释放CH4, 煤层中游离CH4的含量增加, 有利于被抽出, 所有注入的CO2都将存留在煤层中。

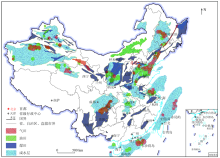

沉积盆地是寻找CO2地质封存场地的首要靶区。沉积盆地中咸水、油气、煤层的出现说明存在良好的封盖结构, 具有封存CO2的能力。据初步估算, 中国CO2地下储存总容量约为1.454 8万亿t, 可用于CO2封存的深部咸水层面积为34万km2[54]。我国主要潜在CO2封存地点包括油气藏盆地、煤层气盆地以及深部咸水层(图5)。根据中国地质调查局已开展的CO2地质储存潜力调查评价成果报告[55], 全国沉积盆地中已圈出305个CO2地质封存目标靶区, 可封存CO2超过万亿吨。可见, 我国二氧化碳地质封存潜力巨大。

围绕“ 减碳” “ 增汇” “ 封存” 3个方面, 将地质调查与地学研究紧密结合, 以形成区划、推出标准、提供智慧服务为主要支点, 全方位支撑国家碳达峰碳中和目标的实现。碳中和碳管理的地质解决方案基本架构设计如图6所示。

| 图6 碳中和碳管理地质解决方案基本架构Fig.6 Basic framework of geological solution for carbon neutrality and carbon management |

减碳版块分为3个部分: 低碳能源调查、海洋无碳能源调查和地质储能空间调查。低碳能源调查以干热岩地热资源调查、天然气水合物调查为重点, 加快推进2种资源的开发利用技术研究, 实现2060前对高碳化石能源的有效替代。海洋无碳能源调查目前主要圈定具有开发利用前景、适合无碳能源建站的有利区块, 做好提供替代高碳能源的储备。地质储能空间调查要针对可再生能源集中地区, 开展储能空间(含水层、枯竭油气田、盐腔)等资源的调查与评价, 为2030年后开展风电光电能源系统大规模储能提供地质基础。

增汇版块除了加强地质调查工作外, 还要注重基础理论的研究, 为增汇提供科学基础与技术攻关依据。重点是要掌握岩溶碳汇、土壤碳汇、湿地碳汇、海洋蓝碳、林草碳汇、硅酸盐岩风化碳汇的机制与核算方法, 确定可以通过人工增加碳汇的技术与方法, 为2030年后推进碳中和目标实现提供更准确和更科学的碳汇核算方法与增汇途径。

封存版块要结合全国主要碳排放源分布特点, 为鄂尔多斯盆地、东北、西北等国家级能源基地, 以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区等陆域和毗邻海域, 提供深部咸水层二氧化碳地质封存备选场地; 对于油气田及煤层, 要从优化油气生产与碳封存协同的角度, 更新以往对油气田及深部煤层潜力评估结果, 为2030年后可能全面实施的CO2地质封存提供更可靠的选址及封存能力评价基础。海域盆地封存空间作为陆域调查的补充, 重点对接沿海高碳排放区的封存需求, 圈定经济上可行的碳封存区域。

地球科学研究的主要任务是要解决当前碳在地球深部循环过程中的一些重要科学问题, 进一步明确碳在地球深部过程中的循环机制及其对全球气候变化的影响, 为地质碳汇的增汇技术研发寻找更多的科学依据与攻关方向。

区划、标准及智慧化服务是上述基础性地质调查与地学研究工作的重要体现与产品输出。在国土空间规划中融入低碳规划理念和碳排放管控措施, 以低碳管理为目标, 有助于完善我国国土空间规划体系, 优化全国国土空间格局, 形成用地空间的低碳化布局, 为可再生能源发展预留用地空间, 为完善土地利用碳源、碳汇核算方法提供重要依据, 制定符合国情的土地利用碳排放与碳消除清单。标准是对三大版块综合地质调查工作规范化的表达与总结, 将指导碳达峰至碳中和时期相关地质调查工作的开展, 最后, 通过信息化平台统一起来, 按国家、地方或企业的需求提供个性化、智慧化的解决方案, 使地质调查服务更加精准与实用。

2020年我国CO2排放100亿t, 90%来自化石燃料, 一次能源消费中化石能源比例高达84%。要实现我国碳达峰碳中和目标, 2030年我国化石能源比例要下降至75%, 2060年要下降至30%甚至15%。因此, 以当前我国的排放及能源结构现状, 要实现这一战略目标形势十分严峻。

工业革命以来, 人类持续排放的CO2是引起气候变化的主要原因。人为碳源主要有化石燃料燃烧、工业过程以及土地利用类型改变。吸收大气CO2的自然生态碳汇包括森林、草地、湿地、土壤及海洋, 但全球自然生态碳汇可吸收的人为碳源不到50%, 我国仅为10%~20%, 且易受多种因素影响, 存在较大的不确定性。因此, 要消除大气中剩余的CO2, 必须采取以二氧化碳地质封存为代表的地质碳汇方法。

我国地质碳汇潜力巨大, 可以弥补自然生态碳汇不足的缺口, 是实现碳中和不可或缺的重要支撑。本文提出基于“ 减碳” “ 增汇” “ 封存” 的地质解决路径, 将地质调查与地学研究紧密结合, 以形成区划、推出标准、提供智慧服务为主要支点, 全方位支撑国家碳达峰碳中和目标的实现和科学管理。

致谢: 本文的完成得到了中国地质调查局水文地质环境地质调查部韩松、中国地质科学院地质研究所肖桂义、中国地质图书馆(中国地质调查局地学文献中心)徐佳佳、中国地质调查局水文地质环境地质调查中心刁玉杰、中国地质科学院岩溶地质研究所曹建华、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所刘飞、中国地质调查局青岛海洋地质研究所赵广明等领导及专家的悉心指导与倾力支持, 作者在此表示衷心感谢。

(责任编辑: 常艳)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|