第一作者简介: 刘宝山(1970—),男,正高级工程师,主要从事矿产地质调查及成矿规律方面的研究工作。Email: liubaoshan1111@163.com。

大兴安岭中生代火山盆地是区域上寻找浅成低温火山热液型金矿床的有利区,前人在大杨树火山盆地西缘开展1:5万矿产调查时,已圈定出张点和扎罗梅2处远景区。利用零星的槽探工程开展物化探异常验证: 在张点矿区发现1条稳定延伸的含金石英脉,长约0.95 km, 视厚度为5~15 m,最高金品位为88.25×10-6;在扎罗梅矿区发现2条金矿体、1条金矿化体、1条银矿体,其中I号和II号金矿体被推断为同一条金矿体,长度大于600 m,视厚度为2~3 m,最高金品位为5.83×10-6,IV号银矿体视厚度为4.0 m,最高品位为(50.90~310.00)×10-6。综合分析两个矿区的土壤化探异常和激电中梯测量视极化率异常特征,并与区域上三道湾子等金矿床的成矿地质条件进行对比,认为张点和扎罗梅矿区的金矿点具有中—大型成矿资源潜力。大杨树火山盆地边缘金矿点的发现可为大兴安岭火山岩带的金矿勘查部署提供参考,促进勘查及研究程度的提高,有助于实现找矿突破。

The Mesozoic volcanic basin of Greater Khingan Mountains is a favorable area for epithermal volcanic hydrothermal gold deposits. Based on previous delineation of 2 gold prospect areas, Zhangdian and Zhaluomei, during 1:50 000 mineral survey carried out in the western margin of Dayangshu volcanic basin, the authors of this paper conducted verification and inspection of geophysical and chemical exploration anomalies through exploratory trench. A stable extended gold-bearing quartz vein was found in Zhangdian mining area, with a length of about 0.95 km, an apparent thickness of 5~15 m, and its highest gold grade of 88.25×10-6. Two gold ore bodies, one gold mineralized body and one silver ore body, were discovered in Zhaluomei mining area. No.I and No.II gold ore bodies were inferred to be the same gold ore body, with a length more than 600 m, an apparent thickness of 2~3 m, and their highest gold grade of 5.83×10-6. No.IV silver ore body has an apparent thickness of 4.0 m, and its highest grade is (50.90~310.00)×10-6. The authors analyzed the characteristics of soil geochemical anomaly and apparent polarization anomaly of the induced polarization ladder measurement in these two mining areas, and compared these conditions with the metallogenic geological conditions of Sandaowanzi and other gold deposits. The gold deposits in Zhangdian and Zhaluomei mining areas were identified to have medium to large metallogenic resource potential. The discovery of gold deposit in the margin of Dayangshu volcanic basin could provide some reference for the exploration and deployment of gold deposits in the volcanic belt of Greater Khingan Mountains, and promote the improvement of the exploration and research, which could further contribute to the prospecting breakthrough.

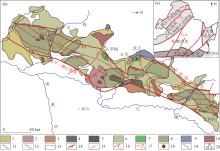

大杨树火山盆地的大地构造位置处于大兴安岭中生代火山岩带北段东坡, 盆地内下白垩统九峰山组富含煤层和烃源岩, 是煤气和油气调查评价的重点赋矿层位[1, 2]。2013— 2019年, 前人围绕火山盆地先后开展了数十个图幅的1:5万矿产地质调查[3, 4, 5, 6, 7], 但当时一方面受森林覆盖和环保政策的影响, 槽探和钻探等对植被破坏较大的山地查证工程投放工作量较少, 另一方面受地球物理等技术方法及对成矿理论认识不足的制约, 对一些成矿远景矿(化)点没有系统开展矿产检查评价, 未取得显著的找矿成果突破, 仅在盆地西侧发现了宜里中型钼矿和胡地气小型铅锌矿[8], 金、铜战略矿产始终没有取得新发现。然而, 在处于同一成矿构造背景, 位于大杨树火山盆地东侧的嫩江— 黑河地区的早白垩世火山盆地内先后发现了三合屯、科洛河、永新、三道湾子、上马场等大、中型金矿床, 这些矿床均与早白垩世火山岩浆活动密切相关。因此, 围绕大杨树火山盆地开展矿产地质调查, 加强对前人发现的金、铜矿化线索的梳理检查, 有助于金、铜找矿突破, 提升该地区的勘查及研究程度, 为探明大兴安岭成矿带的成矿规律提供信息。

本文聚焦金矿找矿勘查, 围绕大杨树火山盆地的张点和扎罗梅矿区开展1:1万同比例尺地质浅钻矿化蚀变填图、地球化学土壤测量、地球物理激电中梯测量工作, 初步划分金矿化蚀变带范围, 优选土壤化探异常和激电测量视极化率异常, 在零星槽探工程的基础上圈连金矿(化)体, 对比识别具有找矿远景的物化探矿致异常, 综合金矿体与物化探矿致异常的产出特征, 剖析两个矿区的资源潜力, 为大型资源基地建设提交新增矿产地。

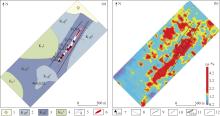

大杨树火山盆地是一个NNE向的狭长型中生代— 新生代断陷盆地, 沿北东— 南西方向沿鄂伦春旗大杨树镇— 莫力达瓦旗郭恩河村一线分布(图1(a)), 面积约

| 图1 区域大地构造简图(a)及大杨树盆地地质简图(b)(据文献[9]修改) 1.全新统; 2.上新统五叉沟玄武岩; 3.中— 上新统金山组; 4.上白垩统弧山镇组; 5.上白垩统嫩江祖; 6.下白垩统九峰山组; 7.下白垩统光华组; 8.下白垩统甘河组; 9.下白垩统龙江组; 10.花岗岩; 11.角度不整合界线; 12.平行不整合界线; 13.地质界线; 14.一级断层; 15.次级断层; 16.深大断裂及编号; 17.推断断裂及编号; 18.金矿点; 19.河流; 20.地名Fig.1 Regional tectonic sketch (a) and geological sketch of Dayangshu Basin(b)(modified after reference [9]) |

大杨树火山盆地西部边界为大兴安岭超壳断裂, 火山盆地的形成和演化均受该断裂影响[16]。火山盆地内部大部分断层的延伸方向为NNE向和NW向, 有少量断层的延伸方向为NNW向和NEE向。盆地内发育不同期次的火山机构, 如盾状火山、锥状火山、火山穹隆等。张点、扎罗梅等金矿(化)点及古利库小型金矿床均产于火山盆地边缘, 受盆缘断裂控制显著, 这可能与火山盆地内部在成矿期后盖层较厚, 而盆缘地带强烈抬升、剥蚀程度较大、金矿化线索出露地表有关。盆地周边发育的侵入岩多为成矿前的花岗质岩类, 零星分布成矿后的闪长质岩脉和花岗斑岩脉。

张点和扎罗梅矿区均采用1:1万同比例尺的矿产地质专项填图、高精度磁法测量、激电中梯测量等综合手段进行扫面工作, 线距与点距网度为100 m× 20 m。专项填图工作主要采用TTS便携式浅层取样钻机采集岩石样品, 进行岩性-构造-矿化蚀变填图。高精度磁法测量利用GSM-19质子磁力仪进行磁场测量, 激电中梯测量利用多台接收机在供电极距AB=3 000 m、测量距离MN=20 m的参数下工作。在充分分析获取的综合地质信息的基础上, 利用槽探工程进行矿化蚀变带及地球物理异常的检查。分析测试工作由沈阳地质调查中心实验测试中心完成。

张点矿区出露的地层大部分为下白垩统光华组, 岩石组合为英安岩、流纹岩、流纹质凝灰岩, 矿区西侧及南侧为下白垩统龙江组安山岩、安山质凝灰岩, 西北角零星分布有第四系(图2(a))。1条含金石英脉呈SW— NE向产于光华组流纹质凝灰岩中, 向北东方向侧伏, 视厚度为5~15 m, 倾向南东125° ~135° , 倾角为55° ~60° , 赋含金银矿化。矿区内主要发育NE向、NW向两组断裂构造, NW向断裂形成时间晚于NE向断裂, NE向断裂为控矿构造, 含金石英脉沿NE向断裂产出(图2(a))。

张点矿区仅零星施工了4条探槽, 本次工作对物化探异常进行查证并对含金石英脉进行追索, 重点对石英脉北东端侧伏处进行了揭露, 受森林及耕地影响未垂直石英脉走向施工探槽。利用TC04探槽沿石英脉走向追索, 探槽长度为134 m, 槽深2.5~3.0 m(图2(a))。刻槽基本分析样品结果显示: 61.0~78.0 m金平均品位为6.77× 10-6; 82.0~89.0 m金平均品位4.62× 10-6; 95.0~104.0 m金平均品位为8.54× 10-6; 126.0~129.0 m 金平均品位为32.22× 10-6(表1)。总体上, TC04探槽采集的样品显示出全岩金矿化特征, 且探槽两端金(矿)化体未封闭。在氧化石英脉(图3(a))的3个露头部位刻槽采集了6个基本分析样品, 其金品位分别为0.59× 10-6、0.24× 10-6、0.43× 10-6、1.23× 10-6、0.40× 10-6和0.88× 10-6。结合探槽金矿化长度及其南西侧含金矿化石英脉露头长度, 判断金矿(化)体长度约 0.95 km, 具体情况仍需进一步工作追索控制。

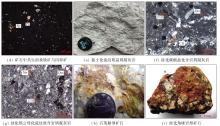

| 图3-2 研究区代表性岩石野外及显微照片 Py.黄铁矿; Hem.赤铁矿; Mib.辉钼矿; Sp.闪锌矿; Ser.云母; Cal.方解石; Qtz.石英Fig.3-2 Field and microscope photos of representative rocks in the study area |

| 表1 张点和扎罗梅矿区矿(化)体探槽样品金品位测试结果 Tab.1 Gold level testing results for the exploratory trench samples in Zhangdian and Zhaluomei mining areas |

张点矿区的矿化蚀变带呈NE走向, 长约1.2 km, 宽60~80 m, (图2(b))其中金属矿化主要发育在含金石英脉矿石中, 金属矿物有赤铁矿、黄铁矿、辉钼矿、闪锌矿, 赤铁矿呈蜂窝状、粉末状(图3(b)), 其中黄铁矿最为发育, 呈细粒浸染状、细脉状, 辉钼矿呈灰色, 微细粒浸染状、针状(图3(c)), 闪锌矿呈浸染状(图3(d))。非金属蚀变矿物主要发育在靠近含金石英脉两侧流纹质晶屑凝灰岩中(图3(e)), 可见石英细脉、绢云母、高岭土、方解石。石英多呈细网脉状, 绢云母呈细小鳞片状, 方解石呈细脉状(图3(f), (g))。总体上金属矿化, 仅在局部呈团块状产出, 蚀变矿物在金属矿化带两侧弱发育。

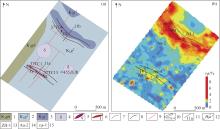

扎罗梅矿区大面积分布下白垩统光华组流纹岩、流纹质晶屑凝灰岩, 零星分布下白垩统甘河组玄武岩, 玄武岩不整合覆盖于流纹岩之上(图4(a))。闪长岩脉呈岩株状侵入流纹岩, 含金石英脉呈NW向展布, 发育于流纹岩中。

扎罗梅矿区发育NW向和NE向两组断裂, NW向断裂为控矿构造, 含金石英脉及硅化角砾岩发育在NW向断裂内。发育1处光华期中心式火山机构, 闪长玢岩脉充填于火山通道中(图4(a))。

通过零星的槽探工程揭露, 圈定2条金矿体、1条金矿化体和1条银矿体, 矿(化)体均由单工程控制(图4(a)), 矿石类型为石英脉(图3(h))和硅化角砾岩(图3(i)), 围岩为下白垩统光华组流纹岩。I号金矿体呈NW向, 37TC1探槽控制其视厚度为2.0 m, 金品位为(1.06~5.80)× 10-6, 平均品位为3.43× 10-6; II号金矿体呈NW向, 37TC13探槽控制其视厚度为3.0 m, 金品位为(1.26~1.91)× 10-6, 平均品位为1.53 × 10-6(表1)。I号和II号金矿体两侧的金矿化品位也相对较高, 大部分超过0.20× 10-6。I号和II号金矿体位于同一金异常带及激电中梯测量高视极化率异常带内, 二者受同一条NW向断裂控制, 综合分析认为应是同一条金矿体的两段, 总长度大于600 m。III号金矿化体呈NW— NE走向, 探槽控制其视厚度为3.0 m, 金品位为(0.10~1.17)× 10-6, 平均品位为0.96× 10-6; IV号银矿体平行I号金矿体产出, 探槽控制其视厚度为4.0 m, 银品位为(50.90~310.00)× 10-6, 平均品位为158.20× 10-6。本次工作仅对矿区金异常及激电中梯测量视极率异常进行零星槽探检查, 矿体规模及展布情况仍进一步工作追索控制[10]。

扎罗梅矿区发育2条矿化蚀变带, 呈NWW走向, NE侧矿化蚀变带长0.8 km, 宽40~60 m, SW侧矿化蚀变带长0.6 km, 宽50~70 m(图4(b)), 主要金属矿化为褐铁矿、黄铁矿、闪锌矿, 主要产于含金石英脉中, 围岩流纹岩中蚀变矿物有绢云母、高岭土及石英细网脉、绿泥石、方解石。

张点矿区长度0.95 km的含金石英脉延伸稳定, 样品分析结果显示石英脉具全岩金矿化特征。在TC04探槽采集的104件样品中, 有51件金品位大于0.5× 10-6, 最高金品位为88.25× 10-6, 发育4段长度分别为17.0 m、7.0 m、9.0 m、3.0 m 的工业矿体, 金矿体地表部分具尖灭再现特点。激电中梯测量高视极化率条带状异常展布方向与NE向含金石英脉吻合, 且异常长轴远大于石英脉长度, 极化率值为2%~6%(图2(b)), 这进一步表明金矿化石英脉的连续性及延伸的稳定性。1:10 000土壤测量显示Au、Ag、Mo元素富集显著, 其中Au元素富集程度最高, 异常面积为0.33 km2, 强度高且浓集中心突出, 最大值为184× 10-9, 以 10× 10-9为异常下限圈定2处主元素异常, 分别位于矿体的NE和SW两端[3]。由于矿区大部分为农耕地, 地表土壤受耕种影响发生位移, 因此可能导致异常发生飘移, 异常分布与金矿体产出并不十分吻合, 但金异常数据间接反映了金矿体的存在。综合地表矿体特征及激电异常证据, 矿区成矿地质条件较好, 具有形成中— 大型金矿的潜力。

1:5万矿产地质调查报告[3]和1:10 000土壤测量显示Au与Ag、As、Sb、Mo异常套合较好, 圈定ZH-1、ZH-2综合异常2处(图4(b)), 异常呈NWW向展布, 异常面积分别约为0.6 km2和0.3 km2, Au-2和Au-4为主元素异常, 面积分别约为0.5 km2和0.2 km2, 异常下限为10.53× 10-9, 强度分别为76.45× 10-9和62.73× 10-9, 极大值分别为237.05× 10-9和366.80× 10-9。

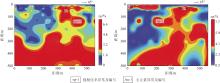

1:10 000激电中梯测量高视极化率异常为NWW走向, 视极化率值大于2%, η s-1视极化率异常规模较大, 长约1 500 m, 宽约300 m, 两侧未封闭, η s-2异常长度约600 m, 宽度约150 m(图4(b))。η s-1和η s-2视极化率异常与Au-2、Au-4主元素异常分布较吻合。I号和II号金矿体及Ⅳ 号银矿体位于η s-2视极化率异常和Au-4 金异常带内, Ⅲ 号金矿化体位于η s-1视极化率异常与Au-2金异常带内, 表明这些视极化率异常应为矿致异常。11线激电测深剖面穿过了北部的ZH-1和南部的ZH-2综合异常, η s-1(图5(a))和η s-2(图5(b))视极化率值为 2.0%~7.7%, 异常呈宽带状约45° 倾角向深部倾斜, 延伸至约200 m处, 通过对比地表高视极化率异常与金矿体产出的对应关系, 推断该异常应为金矿化引起, 为矿致异常。虽然深部200~500 m有宽大的激电视极化率异常发育, 并向深部逐渐变宽, 但是该异常可能已失真, 具体情况有待于钻孔进一步验证。

| 图5 扎罗梅矿区11线南段(a)和北段(b)激电测量视极化率异常剖面Fig.5 Profile of apparent polarizability anomaly by induced polarization sounding in the south section (a) and north section (b) of 11 line in Zhaluomei mining area |

综上所述, 金银矿体所在的土壤化探异常及激电中梯测量高视化率异常规模较大, η s-1和η s-2视极化率异常向深部稳定延伸, 表明金矿体在走向和倾向上均应有一定的延伸, 并具有一定的规模, 具备中— 大型金矿床的潜力[17, 18]。

区域上张点和扎罗梅矿区发现的金矿点与大杨树火山盆地东侧的三道湾子大型金矿床、上马场中型金矿床具有一致的构造背景, 均处于古太平洋板块俯冲回撤伸展的构造环境[19, 20], 这些金矿床的赋矿围岩为下白垩统龙江组和光华组火山岩, 成岩成矿时代约115 Ma, 分别产出于NW向和NE向断裂中, 矿床成因为浅成低温火山热液型, 矿石类型为石英脉及硅化角砾岩。虽然永新金矿床的赋矿围岩为石炭纪花岗岩, 但其他特征与表2中的矿床、矿点特征相近, 也与早白垩世光华期火山活动有关。由表2可以看出, 张点和扎罗梅矿区有成为中— 大型金矿床的资源潜力。

| 表2 张点和扎罗梅矿区与典型金矿床特征对比 Tab.2 Characteristics comparison between Zhangdian and Zhaluomei mining area and typical gold deposit |

张点和扎罗梅矿区的金矿点发育在大杨树火山盆地早白垩世火山盆地边缘, 这与区域上的三道湾子、上马场、古利库、永新、三合屯等浅成低温火山热液型金矿床的成矿背景基本一致, 这些矿床均发育在早白垩世火山岩中, 产出于火山盆地边缘, 成矿时代为130~110 Ma[25, 26, 27, 28], 这也表明张点和扎罗梅矿区具有一定的早白垩世金成矿潜力。大杨树火山盆地发育早白垩世龙江期、光华期、甘河期及晚白垩世孤山镇期共4期火山岩浆活动, 岩浆经历了基性— 酸性— 基性— 酸性的演化过程[29], 其中早白垩世岩浆活动相对较强, 晚白垩世岩浆活动相对较弱, 强烈频繁的岩浆活动导致多期火山喷发, 不同类型的火山机构和断裂构造发育, 而深源的岩浆热液沿火山构造和断裂上侵, 不仅形成了浅成-超浅成相侵入杂岩体, 同时也为金矿床的形成提供了热源、物源及赋矿空间, 奠定了形成金矿床的基础[30, 31, 32], 这些火山热液型金矿床的发现也预示着大杨树火山盆地具有较广阔的找矿空间。大兴安岭火山岩带延伸达数千千米, 火山构造极其发育, 因此金矿勘查重点应围绕盆地内的火山构造部署, 是快速实现找矿突破的关键。

(1)张点和扎罗梅矿区发现的金矿体与规模较大的土壤化探异常和激电中梯测量视极化率异常较吻合, 显示出形成中— 大型矿产地的资源潜力。

(2)张点和扎罗梅矿区具备较好的浅成低温火山热液型金矿床的成矿地质条件, 与区域上早白垩世三道湾子等金矿床的成矿背景一致, 具有一定的金成矿潜力, 建议围绕盆地内火山构造部署找矿工作。

(3)张点和扎罗梅矿区金矿的发现进一步明确了大兴安岭火山岩带的金矿勘查方向, 为区域找矿提供了新思路。

致谢: 感谢匿名审稿专家对文章提出的宝贵意见, 提升了文章的质量!

(责任编辑: 魏昊明)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|