第一作者简介: 张晓星(1986—),男,工程师,主要从事矿产地质调查与矿产勘查工作。Email: 515903193@qq.com。

新疆南天山成矿带的成矿地质条件优越,但找矿工作一直未能实现较大突破,而团山金铜矿床是自新一轮找矿突破战略行动启动以来,在新疆南天山孔雀沟地区新发现的具有中型远景的金铜矿床。在综合分析区域成矿规律及最新找矿进展的基础上,总结团山金铜矿床的地质特征、矿体展布、矿石及矿床成因特征。团山金铜矿床位于NWW向孔雀沟断裂与晚期NE向断裂的构造叠加部位,赋矿地层为上志留统孔雀沟组浅变质砂岩,矿区共发现15条矿化蚀变带,圈定13条金和金铜矿体,平均厚度为3.45 m,金平均品位为0.93 g/t,铜平均品位为0.66%。属于受断裂带控制的中—低温热液型金铜矿床。通过进一步梳理区域背景、控矿要素与地球物理、地球化学等找矿标志,认为矿区深部存在较大的金铜找矿潜力。研究成果拓展了区域内上志留统孔雀沟组的金矿找矿新空间,可为区域找矿工作提供参考。

Although the metallogenic geological conditions are superior in South Tianshan area of Xinjiang, the prospecting work has not achieved a great breakthrough. Tuanshan Au-Cu deposit was newly developed with medium potential resources in Kongquegou area of South Tianshan since new breakthroughs in critical mineral exploration were implemented. The geological environment, orebodies distribution, ore characteristics and genetic characteristics of Tuanshan Au-Cu deposit were expounded in detail on the basis of the comprehensive regional metallogenic regularity and the latest progress of ore prospecting. Tuanshan Au-Cu deposit is located in the tectonic superposition area of NWW Kongquegou faults and NE faults in late stage, and the ore-bearing strata is low-grade metamorphism sand in Kongquegou Formation of Upper Silurian. There are 15 mineralization alteration zones, and 13 ore bodies of Au and Au-Cu. The average grade of Au is 0.93 g/t, and the average grade of Cu is 0.66%, with the average thickness of 3.54 m. The genetic type belongs to a mediuin-low temperature hydrothermal gold-copper deposit, and there is a great potential for copper and gold exploration in deep through sorting out regional background, ore-controlling elements, geophysical and geochemical prospecting indicators. The research results expanded a new space for gold exploration in Kongquegou Formation of Upper Silurian and could provide some references for regional mineral exploration.

新疆地处古亚洲洋与特提斯洋两大构造域的结合部位, 成矿地质条件优越, 矿产资源丰富, 是我国重要的矿产资源基地, 自新一轮找矿突破战略行动启动以来, 新疆在战略性矿产勘查和研究方面取得了一系列进展[1, 2, 3, 4, 5]。围绕大型资源基地建设, 新发现并评价了一批金矿床, 如蕴都卡拉金铜钴矿、鄯善县尖山金矿、梧南金矿、喜迎金矿、乌宗布拉克金矿等, 显示出极大的找矿潜力, 已成为找矿突破战略行动的主战场之一[6, 7]。随着勘查与研究工作的推进, 众多学者在区域成矿规律、矿床成因、成矿过程与成矿模式等方面获得了许多新成果与新认识, 包括南天山洋闭合时限[8, 9, 10, 11, 12, 13]、区域韧性剪切活动发生时间[8, 9]、金矿化类型等[14, 15, 16, 17]。晁会霞等[17]认为梧南金矿主要受伊尔托古什布拉克韧-脆性剪切带及其不同变形期次的控制; 郎朋林等[15]认为孔雀沟金矿主要受库米什韧性剪切带控制, 区内二叠世岩浆岩表现出富硅及相似的稀土元素配分模式, 推测具有钨矿找矿潜力; 张雪冰[18]基于流体包裹体研究, 认为乌宗布拉克金矿的成矿流体经历了早期中— 高温H2O-CO2-NaCl体系流体, 以及晚期中— 低温、低盐度H2O-NaCl体系流体的演化过程, 其属于中— 浅成金矿床。上述找矿进展与研究成果有效推动了区域找矿及研究工作的科学部署和有序推进[19, 20, 21, 22, 23]。

2023年以来, 中国地质调查局西安矿产资源调查中心依托“ 新疆孔雀沟— 梧桐沟金矿重点调查区调查评价” 项目, 优选金铜高背景值区域, 聚焦有利成矿靶区, 在南天山孔雀沟地区的金矿重点调查区开展调查评价工作, 取得了金铜矿找矿新进展, 有力支撑新一轮找矿突破战略行动。本文系统梳理孔雀沟地区的主要找矿成果和进展, 总结区内新发现团山金铜矿床的地质特征, 分析其成矿地质条件和控矿地质要素, 探讨矿床成因, 评价资源潜力及找矿远景, 提出找矿标志, 并明确下一步金铜找矿方向。研究可助力实现区域内金铜找矿的快速突破。

天山造山带位于中亚造山带南缘, 记录了大量古亚洲洋的构造演化信息, 是中亚造山带巨型盆山构造的重要组成部分[24, 25](图1(a))。天山造山带按地貌特征可划分为西天山与东天山, 或自北向南划分为北天山、中天山、南天山3个构造单元(图1(b))[26]。孔雀沟地区地处南天山东缘, 区内出露地层主要包括下元古界长城系星星峡群(Chxk)、下志留统乌勇布拉克组(S1w)、上志留统孔雀沟组(S3k)、下泥盆统阿尔比什麦布拉克组(D1a)、中泥盆统阿拉塔格组(D2s)、下石炭统雅满苏组(C1y)及下石炭统甘草沟组(C1g)(图1(c))。其中, 下志留统乌勇布拉克组的绿泥绢云千枚岩、绢云母石英片岩、黑云母石英片岩、变质细粒石英砂岩与区内金成矿密切相关, 是主要的赋矿地层[27]。区域主要断裂构造包括阿其克库都克断裂(F1)及卡瓦布拉克断裂(F2), 总体构造线呈NWW向, 均为逆掩断裂, 是重要的边界断裂图1(c)。断裂具有多期活动特征, 并表现出由北向南的逆冲特征。主断裂及次级断裂的韧性剪切带内产有糜棱岩型金矿床、多金属矿床及石英脉型矿床, 是区域性的控岩控矿构造[28]。上述断裂在重力场上显示出明显的梯级带, 孔雀沟地区的次级断裂走向呈近EW向和NE向, 具张性及走滑断裂特征, 次级构造控矿作用显著, 矿床及矿点多分布于褶皱核部和转折端, 且多与次级断裂及层间破碎带关系密切[29]。受南天山洋俯冲闭合影响, 区域上侵入岩较为发育, 分布范围较广, 主要为海西期的早、中期产物, 呈岩株状、岩枝状、岩脉状和岩瘤状沿区域NWW向的构造线产出, 岩性主要为石英斑岩、二长花岗岩和石英闪长岩, 少量中酸性岩脉呈NE向展布(图1(c))。

| 图1 亚洲(a)与新疆北部(b)构造简图及孔雀沟地区地质简图(c)(据文献[24, 25]修改) 1.第四系; 2.下二叠统阿奇克布拉克组; 3.下石炭统甘草沟组; 4.下石炭统雅满苏组; 5.中泥盆统阿拉塔格组; 6.下泥盆统阿尔比什麦布拉克组; 7.下志留统乌勇布拉克组; 8.上志留统孔雀沟组; 9.长城系星星峡群; 10.石炭纪二长花岗岩; 11.石炭纪石英闪长岩; 12.泥盆纪石英斑岩; 13.断裂及编号; 14.金矿床(点); 15.金铜矿床(点); F1.阿其克库都克断裂; F2.卡瓦布拉克断裂; F3.孔雀沟断裂Fig.1 Tectonic sketch of Asia (a) and North Xinjiang (b), and geological sketch of Kongquegou area (c) (modified after references[24-25]) |

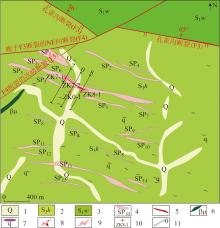

团山金铜矿床出露地层为上志留统孔雀沟组, 走向为NWW向, 南倾, 倾角40° ~80° , 为区内主要的金(铜)赋矿层位, 与北侧的下志留统乌勇布拉克组以及孔雀沟断裂为接触界线(图2)。矿区主要岩性为一套正常陆源碎屑沉积及区域浅变质岩, 包括微晶片岩化的灰绿色变细砂岩、岩屑砂岩、粉砂岩和绿泥石英片岩。地层中多见暗色基性成分, 在遥感影像上呈现环状构造, 可能与上志留统独秀山组次火山岩建造有关, 对区内金铜成矿潜力可能存在影响。

| 图2 团山金铜矿床地质简图 1.第四系冲洪积物; 2.上志留统孔雀沟组; 3.下志留统乌勇布拉克组; 4.蚀变带及编号; 5.矿体; 6.辉绿岩脉; 7.石英脉; 8.逆断裂及产状; 9.平移断裂; 10.钻孔及编号; 11.勘探线及编号Fig.2 Geological sketch of Tuanshan Au-Cu deposit |

矿区内构造以断裂为主, 主要为NWW向的孔雀沟断裂及其次级断裂, 其次为错断孔雀沟断裂的NE向断裂。孔雀沟断裂位走向为195° ~210° , 断层面北倾, 倾角55° ~70° , 为逆断层, 上盘为下志留统乌勇布拉克组, 下盘为上志留统孔雀沟组。沿断裂多形成褐铁矿化破碎带, 宽10~50 m, 局部可见断层角砾及石英脉发育。孔雀沟断裂被后期NE向的左行平移断裂错断, 断距约0.5~2.0 km(图2)。

矿区南侧出露泥盆纪石英斑岩, 北西侧发育呈NE向展布的辉绿岩脉。石英脉最为发育(图2), 多呈NWW向展布, 偶见EW向、NE向展布, 石英脉中多见基性包体, 镜下观察可见铬铁矿、电气石等高温矿物组合, 表明石英的形成温度较高。

团山金铜矿床共圈定矿化蚀变带15条, 蚀变带整体走向为NWW向, 延伸约120~1 350 m, 宽10~90 m, 平均宽约35 m, 呈NWW向带状展布, 南倾, 倾角56° ~87° , 局部呈北倾。蚀变带以蚀变岩夹石英脉为主。蚀变带内圈定金和金铜矿体13条, 整体走向呈NWW向, 延伸20~330 m。矿体地表主要表现为孔雀石化石英脉, 边侧石英脉多包裹围岩角砾。地表槽探及钻探工程控制矿体真厚度0.71~8.30 m, 平均厚度3.45 m, 金品位0.33~1.71 g/t, 平均0.93 g/t, 铜品位0.59~1.24%, 平均0.66 %。其中SP6蚀变带内圈定4条金矿体和9条金铜矿体(图3), 对主要矿体简述如下。

AuⅡ 矿体长330 m, 矿体产状196° ~205° ∠65° ~81° 。地表探槽控制金铜品位为7.06 g/t(铜品位为1.19%), 真厚度1.14 m。钻孔ZK0-1控制矿体的铜平均品位为0.95%, 真厚度为 0.75 m, 深部金贫化。

Au-CuⅢ 矿体由钻孔ZK0-1控制, 位于标高659.51~665.88 m。铜平均品位0.63%, 矿体平均厚度为2.92 m; 金平均品位为0.93 g/t, 真厚度为2.92 m。Au-CuⅢ 矿体的地表10 m以浅已被采空, 推测80 m以浅已被地浸开采。

Au-CuⅡ 矿体由钻孔ZK0-1控制, 位于标高647.11~656.81 m。铜平均品位为0.55%, 真厚度为8.54 m; 金平均品位为0.33 g/t, 真厚度为8.3 m。

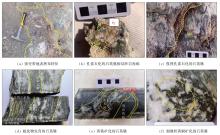

矿区矿石类型主要为构造蚀变岩型+石英脉型(图4(a), (b))。矿石主要以脉状构造、块状构造、细脉透镜状构造为主, 其次还有条带状构造和角砾状构造。主要结构有半自形-它形粒状结构、压碎结构、脉状充填结构、交代残余结构等。矿石中主要的脉石矿物有石英、白云母、铁白云石、绿泥石等(图4(c))。矿体近地表主要为孔雀石化或褐铁矿化的石英脉, 可见少量黄铁矿, 粗大石英脉边缘通常包裹着围岩角砾等。钻孔ZK0-1控制深部矿体的产出特征表现为硫化物石英脉夹围岩角砾(图4(d)), 赋矿围岩多发育糜棱岩化, 硫化物多为黄铜矿、黄铁矿等, 黄铁矿化石英脉胶结围岩角砾, 发育强烈的褐铁矿化(图4(e))或细脉状黄铜矿化(图4(f))。

| 图4 团山金铜矿床矿石特征照片 Qz.石英; Mal.孔雀石; Ss.围岩; Py.黄铁矿; Lm.赤铁矿Fig.4 Photos of ore rocks in Tuanshan Au-Cu deposit |

镜下观察显示, 矿石中主要的金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、磁铁矿、硫砷钴矿及银金矿等。黄铜矿表现为不规则状, 矿物边部及裂隙中多发育赤铁矿(图5(a), (b))。可见多期次不同类型的黄铁矿发育, 主要表现为与黄铜矿共生的椭圆状黄铁矿(图5(c))、立方体晶型黄铁矿(图5(d))、不规则黄铁矿等, 部分黄铁矿边缘发育辉铜矿化(图5(e))。值得注意的是矿石组合中发现了独立的硫砷钴矿, 部分样品达到伴生品位(> 0.02%)。室内镜下观察及电子显微探针测试显示, 与黄铜矿共生黄铁矿中的钴含量较高(0.1%~3.8%, 图5(e)), 金主要以银金矿形式赋存于黄铁矿裂隙中(图5(f)), 或以不可见金的形式赋存于黄铁矿、辉铜矿、硫砷钴矿等硫化物的矿物晶格中。矿石中铬铁矿发育, 可能与研究区周围发育的次火山岩有关。

团山金铜矿床的蚀变带在地表呈豆荚状断续延伸, 钾化强烈, 可见孔雀石化及褐铁矿化, 偶见黄铜矿化、黄铁矿化(图4(c))。蚀变岩主要为灰绿色-褐红色-褐黄色蚀变砂岩, 主要发育在石英脉边部或断裂发育部位, 以硅化、褐铁矿化、黄钾铁矾化、绿泥石化等蚀变为主。矿体近矿围岩蚀变主要包括地表孔雀石化、硅化、黄钾铁矾化、绿泥石化、黄铁矿化、绢云母化、毒砂化等。钻孔内部近矿围岩普遍发育糜棱岩化、强烈硅化及绿泥石化。石英脉型金矿的近矿围岩蚀变强烈, 蚀变强度与矿化强度呈正相关关系, 蚀变越强烈的地段矿化越好, 因此围岩蚀变是较好的找矿标志, 是找矿过程中需要考虑的重要因素。

孔雀沟地区与金铜矿化密切相关的建造主要包括(图1(c)): ①与早石炭世石英闪长岩体有关的岩浆热液型金矿(如伊山金矿), 主要发育在矿区西侧; ②与糜棱岩化石英闪长岩关系密切的金矿(如乔尕山金矿), 位于矿区东侧; ③与志留系浅变质沉积岩相关, 受NW向断裂控制的构造蚀变岩型金(铜)矿(如乌勇布拉克金矿、团山金铜矿等), 其矿体围岩主要为志留系乌勇布拉克组灰绿色变细砂岩、岩屑砂岩、粉砂岩和绿泥石英片岩, 以及少量闪长岩体接触带, 矿体受NWW向褐铁矿化、孔雀石化、黄钾铁矾化及硅化的蚀变破碎带控制。

基于地表及钻孔原生矿石特征, 初步认为团山金铜矿床为受断裂破碎带控制的中-低温热液型金铜矿床, 主要证据包括: ①团山金铜矿床位于南天山向斜褶皱带的南缘, 区内构造-岩浆-热液活动发育, NWW向孔雀沟断裂及次级断裂带为该类矿体形成提供了良好的成矿构造条件; ②赋矿围岩没有明显专属性; ③研究区热液活动强烈, 多期次石英脉、矿床及矿化点广泛发育; ④野外及镜下观察表明金铜矿化与破碎蚀变带、黄铁矿化石英脉等密切相关, 围岩蚀变主要为黄铁矿化、孔雀石化、硅化、黄钾铁矾化, 其次为绢云母化、绿泥石化等; ⑤矿物组合简单, 包括金属硫化物黄铁矿、黄铜矿、银金矿、硫砷钴矿等; ⑥流体包裹体显微测试显示成矿温度集中于240~320 ℃, 盐度集中于8.2%~10.5% NaCleqv和H-O同位素测试显示成矿流体主要来源于岩浆水与大气降水的混合流体(待发表数据)。基于上述证据, 初步认为团山金铜矿床为受断裂破碎带控制的中— 低温热液型金铜矿床, 深部可能存在其他矿化类型, 有较大的金铜找矿潜力。

在区域上阿其克库都克断裂与卡瓦布拉克断裂之间的元古宙古老陆壳中, Zn、Mo、Co等元素相对富集, 分布了彩霞山大型铅锌矿、尖山铁矿等, 矿床类型为矽卡岩型铁矿、细碎岩屑铅锌矿[30]。卡瓦布拉克断裂以南艾尔宾晚古生代残余盆地内的Au、Cu、Pb、Zn等元素相对富集, 成矿类型众多, 具有寻找矽卡岩型铁矿、矽卡岩型钨矿、韧性剪切破碎蚀变岩型金矿、火山热液型铜矿的潜力[31]。区域上金矿体或矿化体主要受NWW向区域性构造-岩浆岩带控制, 区域性NWW向断裂构造带是区内金矿成矿的主要控矿构造, 绝大多数金矿床(点)产于NWW向断裂构造带或其与NEE向、NE向断裂构造带的复合部位, 并由此决定了研究区金矿集区的成带与成群空间展布特征。

经统计, 孔雀沟地区已知金矿床(点)共计42处, 其中矿体主要赋存在志留系灰绿色砂岩、粉砂岩、白云母绿泥石英微晶片岩, 泥盆系灰色灰岩、深灰色角闪斜长片岩及晚石炭世石英闪长岩中。其中70%均产出于下志留统乌勇布拉克组, 含矿建造为灰绿色变质中-细粒岩屑砂岩、粉砂岩、二云母石英微晶片岩、千枚岩。孔雀沟断裂南侧孔雀沟组的浅灰绿色微晶片岩化细粒岩屑砂岩、粉砂岩、白云母绿泥石英微晶片岩也是金矿化富集的有利地层, 具有较好的金找矿前景。值得重视的是, 在空间分布上, 团山金铜矿床中的金-铜矿化产出具有密切的共生关系, 钻孔ZK0-1显示金铜密切共生。电子探针分析显示: 金主要以银金矿形式赋存与黄铁矿裂隙中(图5(e)), 或以不可见金形式赋存于黄铁矿、辉铜矿、硫砷钴矿等硫化物矿石晶格中(图5(f)), 指示二者属同一成矿系统产物。

年代学分析显示矿区内存在至少两期酸性岩浆活动, 产物分别为黑云母花岗岩及石英二长岩, 其锆石U-Pb加权平均年龄为(309± 2.5) Ma和(432.4± 1.1) Ma(待发表数据), 代表了区域晚石炭世— 晚志留世岩浆活动。地球化学分析显示: 晚石炭世黑云母花岗岩具有富硅(SiO2=68.5%~72.1%)、富铝(Al2O3=14.05%~14.95%)、富碱(K2O+Na2O=8.34%~10.03%)和富铁(Fe2O=32.27%~4.15%)的特点, 属于准铝质碱性花岗岩系列, A/CNK=0.97~1.09, 稀土配分曲线呈明显的右倾型, 轻、重稀土元素分馏显著, 具有显著的Eu负异常和Ba、Ta、Nb、Sr、P、Ti亏损, 富集Rb、Th、U、K等大离子亲石元素(待发表数据)。结合区域地质背景, 认为该岩体形成于巴仑台— 星星峡地块的俯冲碰撞环境。

在圈定金矿找矿靶区和厘定找矿方向的研究中, 通常利用区域地球化学Au-Cu-As等组合异常资料。本次工作发现区域Au异常与Cu、Pb、Zn、W等异常及已知矿化集中区或金矿化点有较好的空间分布对应关系。因此, 在研究区进行金矿找矿靶区圈定和找矿方向厘定的研究中, 应重点利用区域地球化学Au、Cu、Pb、Zn、W异常资料和找矿信息, 特别是元素组合异常。

基于上述分析, 结合区域金矿矿成矿地质背景、控矿地质特征与金矿成矿时空分布规律, 厘定了9个区域金矿找矿方向的重要依据和主要找矿标志, 如表1所示。

| 表1 孔雀沟地区金铜矿床找矿标志 Tab.1 Prospecting criteria of Au-Cu deposit in Kongquegou area |

孔雀沟地区构造运动、岩浆活动及变质作用强烈, 具有长期叠加活动的特征, 为成矿元素及其伴生元素富集提供了良好的地质-构造-地球化学条件。孔雀沟地区金铜矿资源丰富, 尤其在志留系浅变质岩中聚集, 并对应区域Au、Ag、As、Hg、Cu、Pb、Zn、Cd等综合异常高值[26]。该区晚古生代构造-岩浆活动强烈, 控矿构造方向为NWW向, 与区域金铜矿的主要控矿构造方向一致, 具备中大型金铜矿产出的地质条件。

野外调查发现, 团山金铜矿床与区内伏凤坪、凤南等金矿点均沿孔雀沟断裂南侧出露(图1), 1:5 万地球化学Au异常表现为连续的NWW向展布, 与构造线方向一致。Au、Ag、As、Hg、Cu、Pb、Zn、Cd综合异常表现为套合好、峰值高、面积大、形态不规则等特点, 浓度分带和浓集中心显著。尽管伏凤坪、凤南矿点与新发现的团山金铜矿床蚀变带断续出露, 但三者地质特征相似, 空间关系密切, 地球化异常连续, 推测为受晚期NE向断裂错断所致。近期团山金铜矿深部钻孔ZK0-2顺利终孔, 控制矿体深度约360 m, 累计控制矿化厚度60 m(品位尚未报出), 矿化特征表现为含硫化物石英脉, 推测深部可能存在其他类型的矿化, 资源潜力巨大。团山金铜矿床深部工程验证对孔雀沟地区金铜矿化带的深部含矿性具有积极的指示作用, 填补了区域内上志留统孔雀沟组的铜找矿空白, 拓展了上志留统孔雀沟组的金找矿新空间。

(1)团山金铜矿处于NWW向孔雀沟断裂与晚期NE向断裂的构造叠加部位, 出露地层主要为上志留统孔雀沟组浅变质砂岩, NWW向孔雀沟断裂及其次级断裂与成矿关系密切。

(2)团山金铜矿共圈定15条矿化蚀变带, 蚀变带内圈定圈定13条金和金铜矿体, 平均厚度为3.45 m, 金平均品位为0.93 g/t, 铜平均品位为0.66%。矿石类型以破碎蚀变岩型夹石英脉型为主, 矿石发育脉状构造、块状构造及浸染状构造。

(3)初步梳理出9个孔雀沟地区金铜矿区域背景、构造特征、地层岩性、地表标识、地化特征方面的找矿标志。团山金铜矿为受断裂带控制的中-低温热液矿床, 结合钻探工程验证, 认为深部存在较大铜金找矿潜力, 并拓展了上志留统孔雀沟组的金矿找矿新空间。

(责任编辑: 魏昊明)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|